アメリカでは、ポッドキャストやオーディオブック市場が急成長。日本でもスマートスピーカーの普及とともに定額音楽配信サービスが定着したほか、ネット経由でラジオを聴く人が増えるなど、音声コンテンツが今、再び注目を集めています。

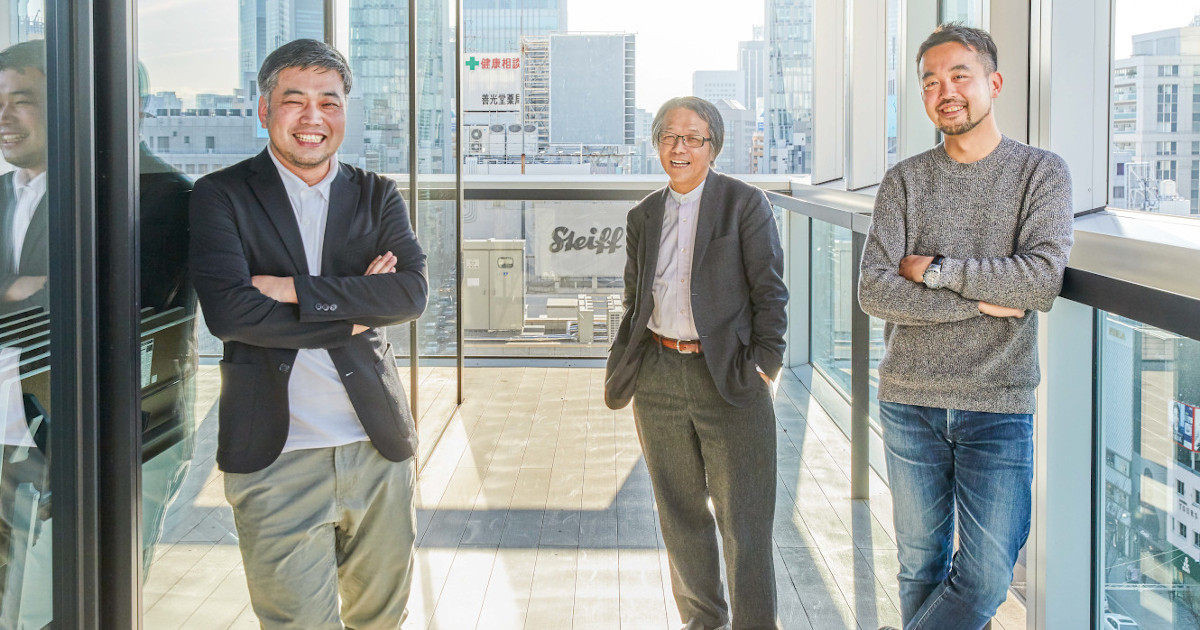

今回、青山デザイン会議に登場してくれたのは、ビジネスの専門家やその道のプロ、ミュージシャンやクリエイターなどがパーソナリティを務めるボイスメディア「Voicy」代表の緒方憲太郎さん、「ジェーン・スー 生活は踊る」「アフター6ジャンクション」をはじめTBSラジオの人気番組を手がけるプロデューサーの橋本吉史さん、そして昨年、音声メディアの可能性を探求し、その成果を社会に還元することを目指して設立された研究所「Screenless Media Lab.(スクリーンレス・メディア・ラボ)」の所長 堀内進之介さん。

さまざまな形で音声メディアと関わる3人に、日本の音声コンテンツの現状や課題、その可能性について話を聞きました。

Photo:amana photography Text:rewrite_W

日本の音声コンテンツの現在地

緒方:実はうちの親父が昔、MBS(毎日放送)でパーソナリティをやっていて、小さい頃からよくラジオを聴いていたんです。

橋本:そうなんですか!まさにラジオの申し子ですね(笑)。

緒方:いえいえ。僕がやっている「Voicy」というサービスは、誰でも簡単に録音して発信ができる音声メディアです。人と情報の接点がPCからスマホになり、次は音声の時代が来るだろうと考えて、新たな時代の情報インフラをつくりたいと、2016年に立ち上げました。

堀内:僕はスマートスピーカーが登場するずっと前から、音声でナビゲートをするAIアシスタントの研究に関わっていました。そこで得た知見を、もう少し違ったことにも活用できないだろうかと声をかけてもらって、TBSラジオの中で立ち上がった「スクリーンレス・メディア・ラボ」の所長を務めています。

緒方:ラボではどんなことを?

堀内:わかりやすいところでいえば、いわゆるデータ分析をしたり、僕らのメソッドにしたがってラジオCMをつくって効果検証をしたり。橋本さんと話していても感じますが、現場の方が肌感として持っているものがたくさんあるんですよ。技術としてはあるけれど、明文化されてなくて「知」になっていない、いわゆる「職人技」を掘り起こしてマニュアル化する仕事、と言ったらいいでしょうか。

緒方:めちゃくちゃ面白そうですね!お笑いのボケとかツッコミなんかもそうだと思いますけど、技術やノウハウは絶対あるのにやっているほうは無意識、ということってありますよね。でも、それをマニュアル化することなんてできるんですか?

堀内:すでに検証できている事例もたくさんあるので、そこまで頑張ろうと。実際プロ同士なので、大枠だけ伝えられればすぐに理解してもらえることもたくさんあるわけです。そういうコミュニケーションの精度を上げるフレームワークとか、言葉の開発もお手伝いしていますね。

橋本:僕は2004年にTBSラジオに入社してから、キャリアのほとんどが番組制作。今もいくつかの番組でプロデューサーを担当しているほかに、最近では堀内さんと一緒に、オーディオムービーの立ち上げにも関わっています。

緒方:最近、放送が始まった「半沢直樹」もそうですか?

橋本:はい。オーディオドラマって、海外ではすごく盛り上がっているんですが、日本ではまだノウハウがほとんどない状態。ラジオのメンバーだけで集まってもアップデートするのは難しいので、エンターテインメント業界のいろいろな人の知見を入れて、新しいオーディオドラマの世界をつくっていきたいと考えています。

緒方:海外では盛り上がっているけれど、日本では全然っていうのは、ここ20年くらいのインターネットの世界とまったく同じですよね。FacebookにしろiPhoneにしろ、当初は「日本では流行らない」なんて言われましたが、いつの間にか世界で一番使っている国になりました。そう考えると、海外で流行って日本で流通しなかったものって、ほぼないと思うんです。

橋本:最近では、広告やIT業界の人たちが「音声コンテンツがバズる」みたいなことを言ったり、アメリカを中心にポッドキャストが流行っていたりしますが、日本のラジオ業界に、音声コンテンツが盛り上がっているという実感を持っている人は、まだほとんどいないんじゃないかと思います。

緒方:そうなんですか。たしかにビジネスにはあまり反映されていませんが、流れとしてはかなり来てる、という感覚があります。たとえば、ラジオのユーザーは50~60代が多いですが、Voicyの場合は20~30代、ラジオをあまり聴いたことのない世代が中心というのも面白いところで。

橋本:ちょっと前まで、ラジオといえばオールドメディアで、捨てていかれるんじゃないかという危機感とか諦めがあったくらいですから。緒方さんがいつもTwitterで「音声で発信することには価値があるんだ!」って言ってくれているのも、実はすごく頼もしく感じていて。

緒方:ムダに意識の高い発言ばかりしているので(笑)。

橋本:音声コンテンツが注目される理由としては、スマートスピーカーの登場やワイヤレスイヤホンの普及といった、聴覚回りのハード面での環境変化は間違いなくあるでしょう。それを含めて僕は今、何かが起きようとしている転換期だと感じているし、アクションを起こしていかなくちゃいけないと思っています。

YOSHIFUMI HASHIMOTO'S WORKS

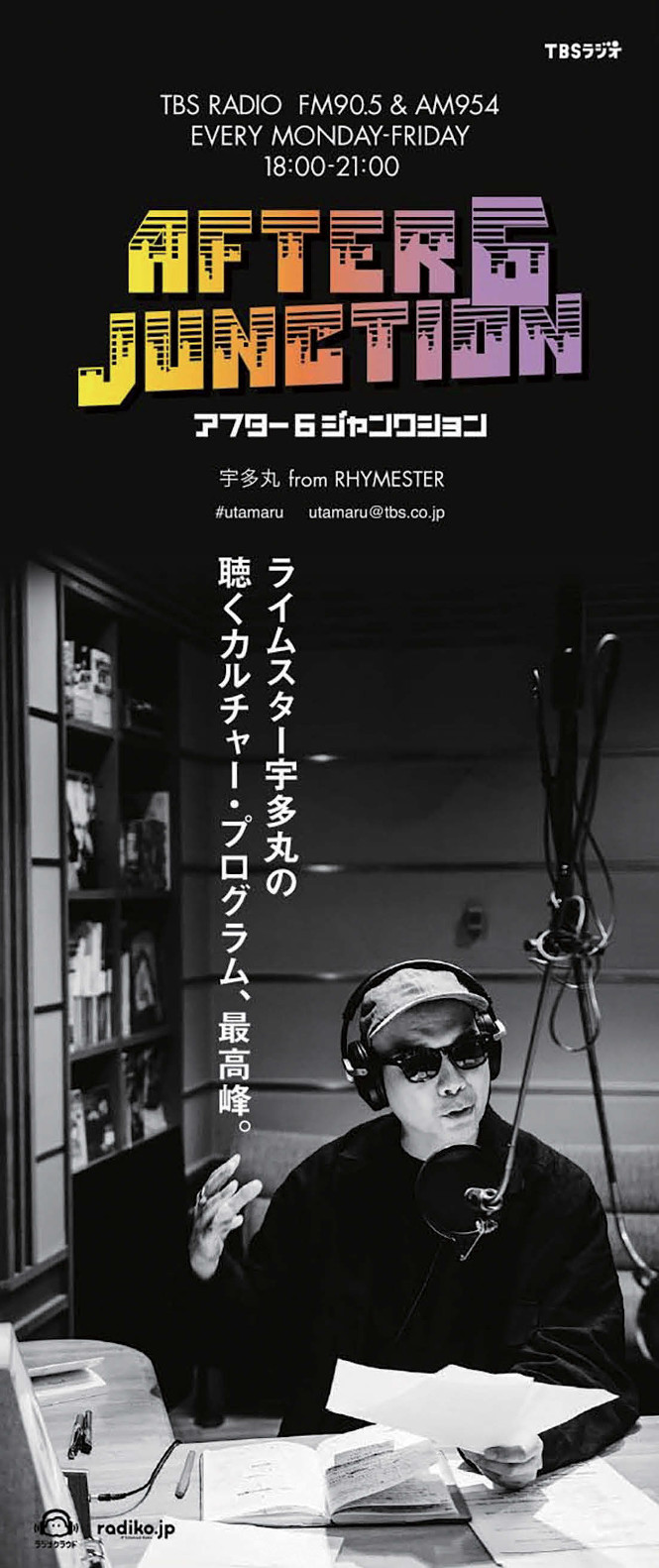

TBSラジオ「アフター6ジャンクション」

映画・音楽・本・ゲームなどの分析や独自の視点による文化研究など、日常の中にある「おもしろ」を掘り起こす(通称「アトロク」)。RHYMESTER 宇多丸がパーソナリティを務め、毎週月曜から金曜の18:00~TBSラジオで放送中。

「アフター6ジャンクション」の番組テーマ曲は、RHYMESTER「After6」としてリリース、ミュージックビデオも制作された。

文具メーカー デザインフィルとのコラボ商品「アフター6ジャンクション・MDノート」。

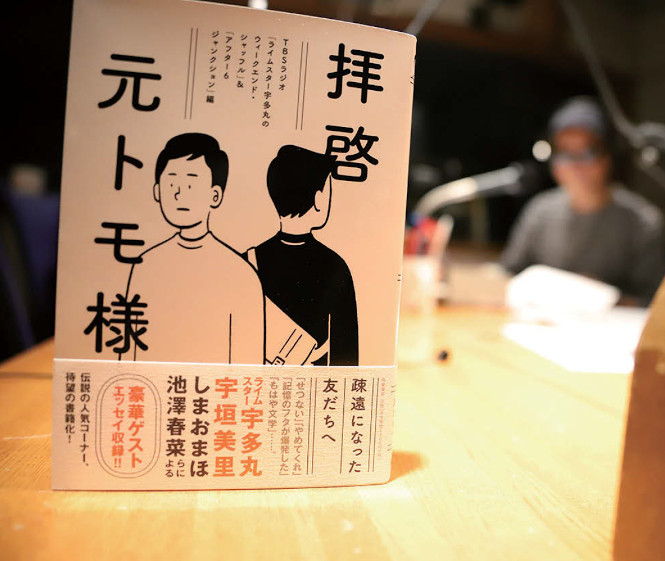

番組の投稿企画が『拝啓 元トモ様』(筑摩書房)、『疎遠になった友達~元トモ~』(集英社『少年ジャンプ+』)として書籍化&コミカライズされた。

ジュンク堂池袋本店で、番組関連書籍の専用売り場「アトロク・ブックフェア」を展開。

もはや情報には価値がない

緒方:こうした流れの裏には、常に情報のシャワーを浴びていたいという人が増えてきたことがあげられると思います。目で見ているだけではもったいないという種族も相当いて、コンテンツの種類も、できる限り時短して情報を詰め込みたい人のためのものと、エンタメとして楽しみたい人のためのものに分かれてきている。

堀内:世の中全体に「ながら」が当たり前になっていますよね。テレビを観ながら、スマホをいじりながら、必ず何かをしながら何かをしている。それがビジネスとして可能性があるところでもあり、同時に危ういなと思うところでもあって。

橋本:よくラジオは「ながら」ができるのがいい、なんて言いますけど・・・・・・。

堀内:それは、言わないほうがいいと思うんです。人間って本来、たくさんのことをいっぺんにはできないんですよ。「非注意性盲目」というんですが、情報を届けることに主眼を置くと「ながら」はまずい。

橋本:僕もやっぱり、「ながら」のためにつくるものって何なのか、今もわからないままなんです。「ちゃんと聴いてもらえないのでは?」っていう意識は、「ちゃんとつくらなくてもいいのでは?」という甘えにつながってしまう。結果として「ながら」で摂取されるとしても、こちらの姿勢としては一言一句まで手抜きせずにつくるのが大前提だと思うので。

堀内:たしかに制作の現場でお手伝いしていると、僕も「ながら」で消化してほしくないなっていう気持ちにもなるわけです(笑)。その一方で、「ながら」でもちゃんと届くように設計するっていう発想も必要で、その方法論はきっとあるはず。

橋本:そうですね。

堀内:音声の場合、イントネーションやリズム、声質といった周辺言語、いわゆる「パラ言語」によって、怒っていそうだなとか、信頼できそうだなとか、話している内容以上の情報を読み取ることができる。これは、ラボでも掘り下げたいと思っているテーマのひとつですね …