2013年に6名のクリエイティブディレクターを中心に立ち上がったSIX。それぞれの個性を発揮したクリエイティブディレクションで広告にとどまらない領域へと仕事を広げる一方、自社プロダクト「リリックスピーカー」も海外ブランドと提携するなど好調な動きを見せている。

大八木 翼(左)・野添剛士(右)

SIXが考える「クリエイティブディレクション」とは?

企業が目指すビジョンを

共につくり上げ、

そこにアプローチしていくための

「考え方」を考える。

広告業界の"壁"が溶けて変わったこと

──SIXは今年7年目を迎えました。

野添:従来の広告業界は、課題、オリエン、プレゼン、エグゼキューションという流れがあり、課題~オリエンまでが得意先、そこから先がエージェンシーサイドの仕事でした。つまり、オリエンとプレゼンの間には"壁"があり、同じクライアントでも仕事と仕事の間にも"壁"がありました。そして、その壁があることが考えることをシンプルにしてくれていたとも言えます。しかし、最近はそれらの壁が溶けてきた、と感じています。

例えばクルマ会社がモビリティカンパニー化を標榜しているように、いまはあらゆるものが繋がっていく時代。だから、そうなるのは自然のことなのですが。クリエイティブも、広告業界が築いてきた合理的なルールがたくさんありましたが、クライアントのビジネスモデルが変わればそこには当てはまらなくなり、進め方は当然変わります。このように壁が溶けてきたことを前提に、「じゃあ何をしようか?」と、最初から一緒に考える仕事が増えていますね。

大八木:設立当初からSIXでは、クライアントとクリエイティブエージェンシーの関係性をアップデートしていきたい。クライアントと1チームになって、新しいところに向かうスタイルを確立したいと、意識的に変えてきたところがあります。ようやくエージェンシーとは違う戦い方になってきたかなと感じています。

野添:エージェンシーはクライアントをベースに大組織を効率的に回しながら利益を上げることがポイントになりますが、僕らSIXは逆で、非合理的なやり方で形にしていくことこそがブランドと言えるのかもしれません。SIXは少人数の体制なので効率を意識しなくていいし、目的に対して結果が出る方法だけをピュアに追い求め、形も変えていくことができる、それがSIXの強みになっています。

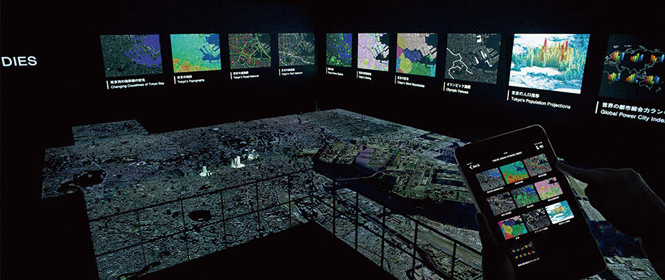

森ビル/URBAN LAB

ソニー・インタラクティブエンタテインメント/toio™

──クライアントとの向き合い方は、具体的にどのように変わりましたか。

野添:関係は変わらず受発注が多いのですが、「ここまでが私たち」「ここからはあなたたち」とフォーマット的ではなくなっています。具体的に言うと「オリエンに対して提案します」ではなく、クライアントの重要な会議に参加させてもらい、その流れの中で提案をしていきます。その提案内容にしてもいわゆる広告の提案ではなく、例えば「御社のあのブランドとあのブランドを繋げて新しいモデルをつくる」というように、僕らがクライアントの中に入っているからこそできることが増えています。

ただ新しいクライアントの場合は、やはり仕事のきっかけは広告であることも多い。そのため、最初は3か月ぐらいかけて広告を制作しますが、次に3年ぐらいのタームでひとつの領域だけではなく隣接領域にもまたがりながら、3領域ぐらいでビジネスモデルを考えていく。「3か月、3年、3領域」、これを行ったり来たりしながらアイデアをつくるスタイルになっています。

これで言うと、3か月は「伝える力」で、そこについては僕たちエージェンシーやクリエイターのほうが長けていますが、3年の「積み上げる力」と3領域の「繋げる力」はコンサルタントの得意領域。最近は領域の壁も溶けて、コンサルタントと組む仕事も増えています。

大八木:例えば日興証券の仕事では、僕とグローバルコンサルタントのベイン・アンド・カンパニーが組み、記事から株を買える投資サービス「FROGGY」を企画し、実現しました。これも実現には3、4年かかった仕事で、僕はECD的にクライアント側に立ってオリエン資料をつくり、新しい証券会社のビジネスモデルを経営企画室と探り続けてきました …