カンヌライオンズでは毎年、選出されるクリエイティブやテーマが変わっていく。その切り口、手法は、日本でクリエイティブを制作する上でもヒントになるものだ。そこで、カンヌライオンズに参加し、自分なりに作品の分析を行っている4人に、今年のキーワードとこれから日本のクリエイティブが考えるべきことを話してもらった。

2019年カンヌライオンズにおける12のキーワード

01. CREATIVE、BEAUTIFULに加え、MEANINGFUL

ブランドの意義を伝えるコピーの役割が高まる

02. UNSTEREOTYPE/ UNTABOO

見えない偏見/タブーから自由になろう

03. COUNTERBLOW

時代や常識にカウンターパンチ

04. INCLUSIVE

多様性から包括性へ

05. A GOVERNMENT IS A PARTNER

政府や公共機関とブランドがパートナーに

06. ビジネスに対する理解

お金の流れを理解し、新しい商習慣や商流をつくる

07. ACTIVISM

いかに人や社会を動かすことができるか

08. EXPERIENCEの変化

ブランド体験から購買体験へ

09. EAT THE HATE

ヘイトをやめようから、ヘイトに向き合う

10. Anti-Unfair

法律などに真っ向からぶつかるのではなく、隙間を狙う

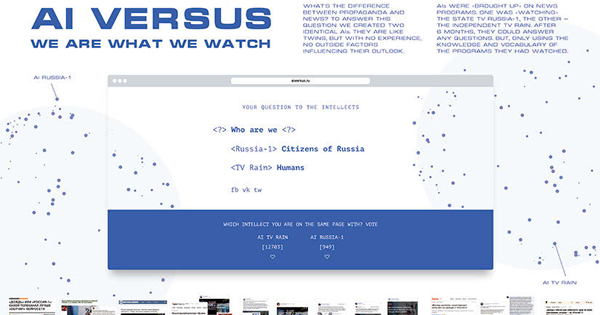

11. HACKIN GOOD

ハッキングを使って社会をよくする

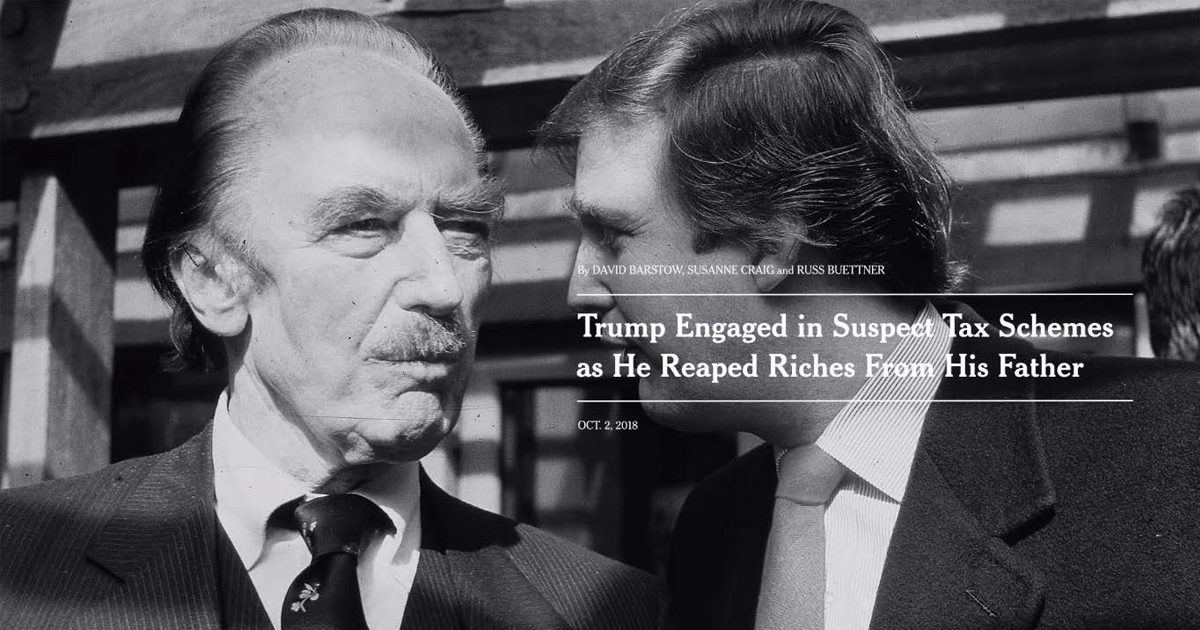

12. FACT/AUTHENTIC

ネタではなく事実を伝える/本気の取り組み

左から、嶋浩一郎さん、細田高広さん、嶋野裕介さん、尾上永晃さん。

ミーニングフルの重視で、コピーが復権

細田:今年のカンヌライオンズは、ひと言でまとめるなら「ブランド国連」という印象です。人権問題や男女平等、SDGsなどの課題に対して、国以上の予算を持つグローバルブランドがどのように貢献できるかということが盛んに議論されました。今年のグランプリのうち3分の2強がパーパスドリブンと言われる結果を見ても、以前のような「面白アイデア見本市」から明らかにカンヌの役割が変わってきているように思えます。

尾上:確かに「ブランド国連」ですね。入賞した作品の話を聞くと、経済学や社会学の話を聞いているような感覚がありましたね。

細田:今年、さまざまな審査員が使っていた褒め言葉が「ミーニングフル(意義がある)」。従来のように面白い、クラフトが素晴らしいという視点に加えて、社会的意義があることが大事である、と。その流れから、ブランドの意義(Why)を伝えるコピーの役割が高まりました。その代表例が、ナイキの「Believe in something, even if it means sacrificing everything.(信じ通せ。すべてを犠牲にしても)」(1)。これはコリン・キャパニックが自身のブログに書いたことをベースに、コピーライターが仕立てたコピーです。

01 NIKE/NIKE DREAM CRAZY | COLIN KAEPERNICK

The New York Timesの「The truth is worth it.(真実には価値がある)」(2)というコピーは、本当は新聞に価値があると言いたいところを、「真実」の一言に終着させてフェイクニュースの時代に新聞が存在する意味を伝えています。エルトン・ジョンが出演したJohn LewisのクリスマスCM「Some gifts are more than just a gift(単なる贈りもの以上のギフトがある)」(3)もそうですが、ブランドの意義を明快に表現したメッセージが高く評価されました。

02 THE NEW YORK TIMES/The truth Is worth It

03 John Lewis & Partners/Christmas Ad 2018/#EltonJohnLewis(adam&eve DDB)

毎年恒例のジョン・ルイスのクリスマスCM。エルトン・ジョンが自宅で古いピアノを弾いて、「ユア・ソング」を歌い始めると、彼の人生は遡りはじめ、生まれて初めて鍵盤をさわった日に戻る。

嶋野:確かにそうですね。コリン・キャパニックのCMでは「It’s only crazy until you do it」の前半部分が外れて、「Just do it」が残るというギミックがある。これは「Just do it」30周年を記念して、ある意味根本に戻ったコピーワークだなと思いました。Xboxの「CHANGING THE GAME」(4)は一見、普通のコピーなのですが、本当の意味ですべての人に楽しんでもらえるようゲームの存在自体を変えるということと、INGがつくことでこれからの遊び方を変えるという企業の意思を感じました …