映像メディアの広がりと共に、テレビ一強時代が終わり、人々が「いいね!」と思う表現の幅が広がってきています。かっこいい映像でもなく、かわいい何かが出てくる映像でもなく、世の中の人の共感を集める映像でもなく、「なんだかよくわからないけれど面白い」「ツボる」「一度見たらクセになる」「ヤバい」⋯、思わずそんなつぶやきが漏れてしまうような映像。

さらに言えば、ある個人が好きなものだけを詰め込んだ映像、何かを徹底的にやりきった映像、炎上寸前のギリギリの映像など、つくり手の「マニアック」な部分が見え隠れするものが企業のCMとして展開されたり、SNS上で話題を集めるようになってきました。こうしたツッコミどころ満載の、攻めの映像はどんな考えから、どのように生まれてくるのか。いま多くの人に「刺さる」表現とは?

今回のデザイン会議では、そのことを探るべく、「ボブネミミッミ」で人気のAC部、日清食品「カレーめし」のCMで話題を集めた瀧澤慎一さん、石田三成で自治体CMの常識を覆した藤井亮さん、そして話題のCMを数多く手がける一方、電気グルーヴのMVやアニメで独自の世界を展開する田中秀幸さんにお集まりいただきました。

Photo:parade/amanagroup for BRAIN

尖ったコンテンツが求められている

瀧澤:藤井さんが手がけた滋賀ホンダ販売のCM「車鎮祭」は実在しない奇祭のモキュメンタリーですよね。あれはクライアントにはどのように提案したんですか?

藤井:予算はないけれど、目立つことを何かしてほしいというオリエンでした。そこで僕は、チョコレート会社がバレンタインを仕掛けているように、車を買うときの喜びを架空のイベント化して、それを映像として記録に残しましょうと提案しました。実際にイベントを運営するのは大変なので、それは最初からやらないで、イベントの記録映像を主軸に展開するという企画です。

田中:「予算がない」からこそ「車鎮祭」のようにアイデア勝負になる。フェイクニュースのようなもので、通常の広告とはそもそもの考え方が違いますよね。

藤井:炎上するかしないかのギリギリのところで、チャレンジしたものですね。

瀧澤:こうした映像が受け入れられる背景には、最近、尖ったコンテンツが求められている、ということがあると思います。いま特に若年層がテレビを見なくなり、彼らがネットで触れているものは広告じゃなくてコンテンツ。もはやそれと同じ強度を持った表現でなければ、テレビで流す意味がないかもしれません。テレビで流したものもネットで広がった結果、見ている人のほうが多いぐらいですから。

藤井:瀧澤さんが手がけている日清カレーメシもまさにそこを狙っていますよね。

瀧澤:若年層へのアプローチという課題から、カレーメシは日清食品の中でもその先陣を切って、いまのような表現になりました。普通の広告では若年層には届かない、もはやそんな感じすらします。

安達(AC部):僕らは広告以外の領域からスタートしているので、自分たちでもなんでこうなっちゃったのかわからないというものを昔から量産していました(笑)。最近になってやっと常識が身についてきて、広告業界と少し接点が持てるようになりました。

板倉(AC部):以前からEテレの番組制作に携わっているのですが、広告に比べると、テレビ番組の方が常識の壁が低いと感じています。僕らとしても広告の仕事はもっとやっていきたいと思っているものの、真面目になりすぎると自分たちらしさが出せなくなり、そのバランスが難しいですね。

田中:AC部は、僕がかつて審査員として参加していた番組『デジタルスタジアム』(NHK BS)で、その年のグランプリになったんです。当時はコンテンツとしていいとは思わなかったし、トレンドも何もなかったけれど(笑)、本当に自由につくっていて、見ていて気持ちがよかった。その時、これからの時代はそういう気持ちよさを感じるほうがいいと思ってグランプリに選びました。

板倉:あの頃は本当にデジタルツールに触れた喜びだけで、突っ走っていました(笑)。

瀧澤:それ、すごくわかります。漫画『君たちはどう生きるか』がヒットしたように、いまはみんなが生きることに悩んでいる。その中で「この人たちは悩みがないんじゃないか」と思わせるほど表現として突き抜けていると、つくり手が楽しんでやっている感じが伝わってグッとくるんですよ。

板倉:学生の頃にAC部の原点となるような作品を最初につくったときは、一応、美大生だったので、下手な絵を描くことに葛藤があったんです。でも、そこを振り切ったときに面白いことできるんじゃないかという希望があって、実際に突破したのが自分たちとしては画期的なことでした。

藤井:美大だとちゃんと見られたいという気持ちがありますよね。僕もチープなものや、ちゃんとできていないものが好きで「石田三成CM」のような映像をつくっていると「アートディレクターとして道を間違ったのでは」と不安があります。でも、開き直ってからは仕事がしやすくなりましたね。

AC-bu’S WORKS

「Animelo Summer Live 2018 "OK!"」で高速紙芝居を披露。 ⒸAnimelo Summer Live 2018/MAGES.

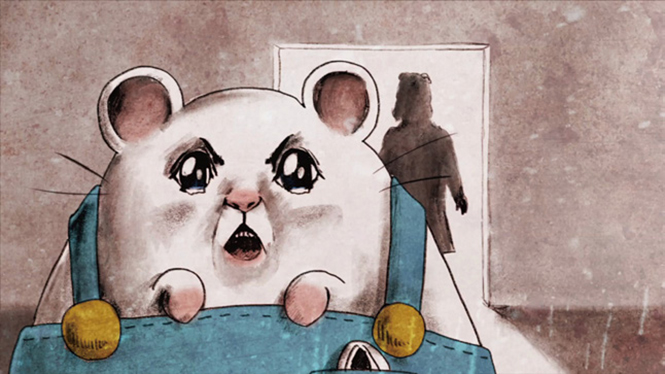

『ポプテピピック/ボブネミミッミ』Ⓒ大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード ⒸAC部

花王/メンズビオレ ONE オールインワン全身洗浄料

「洗浄神話 メンズビオレ王(ワン)の伝説」篇

NHK「みんなのうた」ⒸNHK/AC部

ORANGE RANGE「SUSH食べたいfeat.ソイソース」

Ⓒ2015 Victor Entertainment

『イルカのイルカくん』(絵と文:AC部/ロクリン社)ⒸAC-bu

テレビはYouTubeを大きく見るためのスクリーンになった

瀧澤:田中さんと藤井さんは10月からフジテレビの子ども番組『じゃじゃじゃじゃ~ン!』の制作に参加していますね。昔は朝の時間帯に『ポンキッキーズ』や『ウゴウゴルーガ』などありましたけど、今は民放で子ども番組はありません。だから「Eテレ一強時代」で、AC部さんなど才能がみんなそこに集まっている。でも、民放でもそういう番組が始まり、田中さんや藤井さんが入っていること自体が面白いし、注目すべきことですよね。

いまのテレビ番組は大半が中高年向けですが、次の世代のテレビファンを育てていかなくてはいけないわけですから。だからこそ、子どもたちが「面白い」と思って夢中になれるような原体験としての番組を生み出すことに、テレビ局が改めてチャレンジしているのだと見ています。

安達:そうですね。僕らもアニメ『ポプテピピック』のコーナー『ボブネミミッミ』で話題になった後、20代の視聴者から、僕らが担当する『ビットワールド』を小学生のときに見ていたと言われたことがあります。

瀧澤:とはいえ、テレビを取り巻く環境は厳しくなっていますよね。うちの6歳の息子が朝起きて最初に言うことは「YouTube見ていい?」で、彼はテレビを「YouTubeを大きく見るためのスクリーン」としてとらえています。生まれたときからApple TVがあって、テレビの電源を入れたらYouTubeを見るし、アニメを見たかったらNetflixです。どんなに有名タレントよりもユーチューバーで、ヒカキンやフィッシャーズが大好きなので、テレビ番組はそこと戦わなければいけません。

藤井:テレビがYouTubeに取られているという話は最近よく出ますが、それに対して、皆さんは「今後自分はこうしていきたい」という作戦はありますか?僕はあのスピードでモノをつくれないから、今のところユーチューバーになろうという気になれないんですけど(笑)。

板倉:僕らは考えたことが何度かありますが、ネタを続けていくのが大変。Twitterですら、作品をつくって毎日1ツイートすることは難しいですから。

田中:アニメはつくるのに手間がかかるから、YouTubeで更新していくのは難しいですよね。それにどうすればバズるかと計算するのはやはり難しい。僕は偶然ハマってきましたが、藤井さんはそこを意図的に考えてやっている感じがします。

藤井:考えてはいますが、最後は運ですね。今ここがウケそうなネタとして空いている!と投げてみて、うまくいったらスポッとハマるという感じです。

安達:広告の仕事をしている方はその打率が高いですよね。見る側がどう動くか、その魚影が見えている感じがします。

板倉:それから、デジタルとアナログの間で揺れることがあります。『ビットワールド』は、子どもたちにアイデアを投稿してもらう番組なのですが、昔はハガキだったのに、最近は皆お絵描きツールで描いた絵を送ってくるんです。かつてのように子どもならではのインパクトある絵が減ってしまい、デジタルの恩恵を受けながらも何か弊害が出ているような気がして。

瀧澤:デジタルとアナログでは、描いた時の情報の密度は変わるものですか。

板倉:作品の強度は絶対的にアナログです。

藤井:デジタルの弊害は他にもあって、ツールやソフトがどんどん進化するから、昔のデータを出しても使えなかったりするんです。デジタルは劣化しないと言われていますが、そういう意味ではほぼ劣化しますね。

田中:4K、8Kになったら、過去の素材はほぼ使えなくなるでしょうし。

瀧澤:そういう意味では、やはり手で描いたものの方が情報密度が濃くて、後まで残るものになるのかもしれないですね。

SHINICHI TAKIZAWA’S WORKS

日清食品ホールディングスが創業60周年を記念して刊行した漫画社史「日清食品六十年史 SAMURAI NOODLES」

日清食品ホールディングス/カレーめし「ヤバイ。メンよりメシ。」篇

ツッコミどころでツッコませるエンタメ

藤井:「バズらせる」という話で言うと、AC部さんは、炎上は気にしませんか?

安達:炎上はほとんどしたことがないですが、以前、東京都の18歳選挙権の映像をいつも通りにつくったところ、「税金を使って何つくってるんだ」という批判があって、すごいショックを受けました。出てはいけないところに出てしまったな、と。いつも通りではダメで、そこに"見えない線"があることに、初めて気づきましたね …