テクノロジーの進化によって個人に最適化したアプローチが可能になったダイレクトメール(DM)。その手法は現在どのような発展を遂げ、今後ポテンシャルを発揮するのか。感性学習のAIを開発し、DM用のサービスを提供するSENSY 代表取締役の渡辺祐樹さんと日本ダイレクトメール協会 専務理事の椎名昌彦さんに聞いた。

SENSY 代表取締役 渡辺祐樹さん(左)、日本ダイレクトメール協会 専務理事 椎名昌彦さん(右)

AIの使い方にアイデアを

──DMにおけるパーソナライズの現状を教えてください。

椎名:印刷技術だけで言うと、実は20年以上前にパーソナライズは可能になっていました。ただ、その使い方が「文章に個人名を入れる」「ポイント残高を個別に記載する」レベルに留まっていた期間が長いように思います。一方で、最近ようやく表現をパーソナライズした好事例が出始めています。たとえば、DMに特化したアワード「全日本DM大賞」で昨年グランプリを受賞したソフトバンクがいい例です。

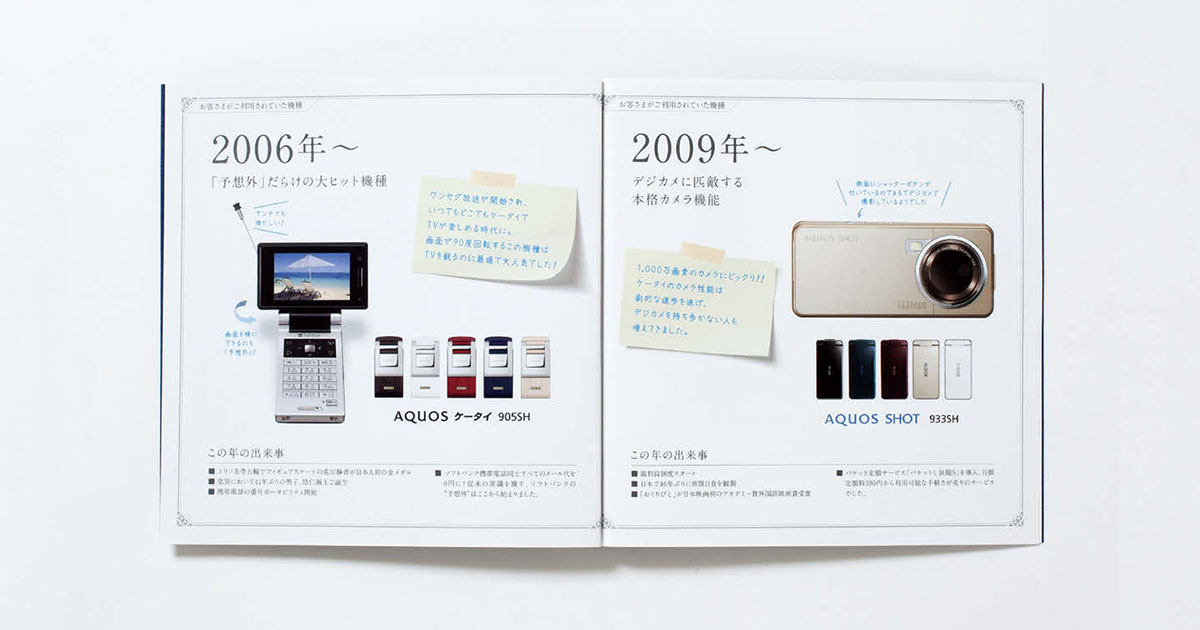

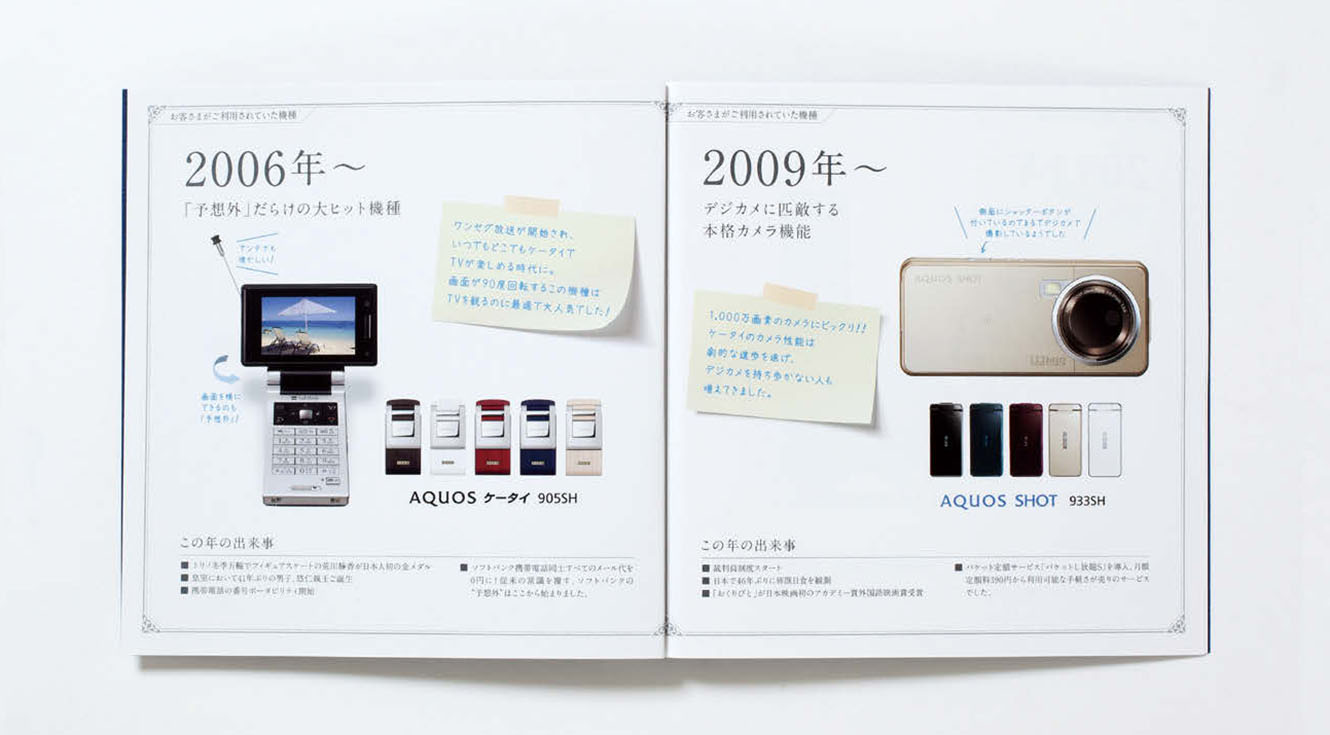

シャープの新機種発売にあたって、同社の機種を10年以上使っているお客さまに向け、1人ひとり全部異なる、その人がこれまで使ったケータイ機種をアルバムにまとめて届けました。受け取った方は、過去のケータイ見ることで懐かしさを感じながら、ソフトバンクとシャープに対してのブランドロイヤリティを高め、機種変更を促されるわけです。通常のはがき案内DMに比べ、110%以上新機種への変更率が上がったようです。

──パーソナライズを可能にする技術には、どのような変化が起きていますか?

渡辺:AIなどのテクノロジーは日々発展しています。今はそれをソリューションとしてどう使うか、各社のアイデアが求められる段階だと思います。弊社は人間の感性を学習するAI「SENSY」の研究と開発を行っていて、このAIは画像やテキストのデータからあいまいな文脈や注目すべき特徴を認識することができます。それをDMに生かし、情報を受け取った時の個別の反応を予測して掲載内容をレコメンドするサービスを提供しています。

そのほか、デザインと人間の反応の間にどんな関係があるのか、もしくは関係がないのかといった、従来の機械学習では解析しきれなかった複雑で曖昧性の高い因果関係までも紐解こうとしています。また、メッセージやデザインだけではなく届ける時間と反応を計測して、タイミングも最適化され始めています。

第32回「全日本DM大賞」でグランプリを獲得したソフトバンクのDM事例

DMには「人の心を動かす力」が必要

──パーソナライズを進める上での課題はありますか?

渡辺:ひとつは個人情報の問題ですね。パーソナライズされたものを目にしたとき、消費者は自分の情報がどこから取られているのか、どこまで取られているのかが気になってしまって、不安になる。今後パーソナルデータをどう扱っていくのか、議論が必要です。

椎名:DM業界でも同じようなことがありました。いきなり「○○様へ」と自分の名前が入ったDMを見て、送り手の企業から名前で呼ばれるような関係ではないと感じた消費者からクレームが出たんです。逆に、取引関係のある企業から送られるDMであれば、名前が入っていないと冷淡に感じることもある。つまり、情報の送り手と受け手の距離感を測っておく必要があるのです。

渡辺:そういう距離感というのは、人間のエモーショナルな部分で、その設計をできるのが、メッセージやデザインを形にするクリエイターだと思っています。なので、データ分析などが得意なテクノロジー領域の人と、人の心を動かすクリエイターが互いに歩み寄っていく必要があるんじゃないかと感じています。

椎名:現状、単にテクノロジーを使うだけでは無味乾燥なパーソナライズになってしまう。逆に、一般的なクリエイティブで、エモーショナルな表現だけどターゲットが紐づいておらず、効果が出ていないことも実際に多くある。その両者が掛け合わさることで、さらに力のあるクリエイティブになると思います。

テクノロジーとクリエイティブの共存が鍵

──クリエイターがテクノロジーの効果をさらに引き出せるということですね。

椎名:これまでは棲み分けされていて、あまり出会わなかったんだと思います。でもたとえば、コピーライターが複数のバリエーションのコピーを書いて、それぞれをテクノロジーで分析してターゲットごとに振り分けてチューニングしたら、いいクリエイティブを効率的に活用できる。

渡辺:AIの得意分野は、そういったチューニングや過去の事例と照らし合わせて何かを予測すること。全く事例のない部分は、まだAIにとっては難しい領域なので、クリエイターにはその部分を担ってほしい。クリエイターとAIは、お互いの価値を高め合えるような存在になるはずです。

──今後のDMの発展にどのようなことを期待していますか?

椎名:デジタルメディアのコミュニケーションはシンプルで機能的だけど、1つひとつのパワーは弱いと私は思っていて、紙のDMが持っているストーリー性や感性に働きかける力はもっと活用されるべきだと思います。実際に最近はブランド体験のツールとしてDMが活用されるケースが増えているんです。そこにテクノロジーを理解したクリエイターが加わることで、DMの効果は最大化すると思います。

渡辺:私は、小さな町のお店からお客さまに送る手書きのメッセージがDMの理想型だと思っています。しかし、それを大きな規模でやろうとすると、マス広告を使うとか、テクノロジーでなんとかしようという話になってしまう。元のスモールビジネスで行われるマーケティングを、どれだけビッグビジネスで実現できるか。そこでクリエイターとテクノロジーのかけ算が重要になってくるんです。

椎名:スモールビジネスだったら、敬語がいいのか、フランクな話し言葉がいいか、そのお客さまごとに変えていて、メッセージの深さも違っている。そういったニュアンスを、テクノロジーとクリエイティブの掛け算で生み出そうとすることは、そんなに突飛なことではなく、本来そうあるべきだと思います。

渡辺:あともう1つ重要な視点は、DMを単なるマーケティングツールとしてだけではなく、重要なお客さまとの接点として考えることです。DMを通じてお客さまとコミュニケーションを取れば取るほど、AIの性能は上がっていきます。実際に今、DMによって育てられたAIは、チラシの販促の仕方や商品企画にも使えるんじゃないかというプロジェクトも展開されていて、従来の目的以外のところでもDMの役割が注目されています。

第33回「全日本DM大賞」応募締切迫る!

戦術性・クリエイティブ・実施効果などにおいて優れたダイレクトメール(DM)を顕彰する「全日本DM大賞」がDM作品を募集中だ。応募締切は10月31日。表現面だけでなく、ほかのメディアとの組み合わせで相乗効果をもたらしたDM、レスポンス獲得で実施効果を収めたものなど多角的に評価する。応募用紙や過去の作品集は公式サイト(https://www.dm-award.jp/)にてダウンロードできる。

お問い合わせ

03-3475-7668 全日本DM大賞事務局(宣伝会議内)