いつの時代にも、人々の心を捉え、動かしてきたさまざまなクリエイティブがある。そのアイデアや考え方が日本のクリエイティブをどのように変えてきたのか。そこから私たちは何を学ぶことができるのか。第1回目は、"日本のCMを変えた1本"について小田桐昭さんに聞きました。

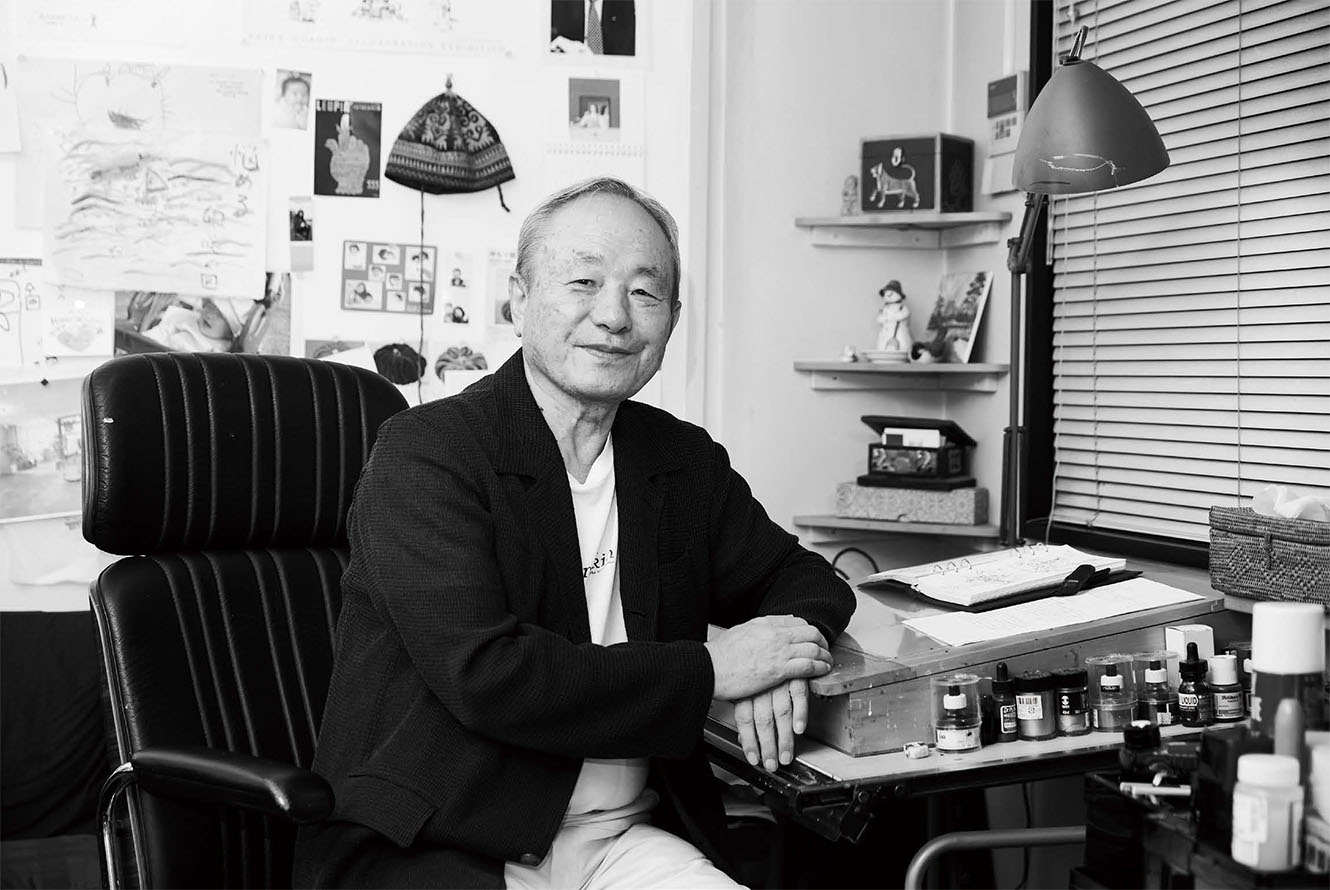

小田桐昭(おだぎり・あきら)

1938年北海道生まれ。1961年金沢市立美術工芸大学卒業、電通に入社。松下電器、国鉄、東京海上、資生堂などのクリエイティブディレクション。トヨタ自動車、サントリー等のクリエーティブ・スーパーバイザー。テレビ広告電通賞、サンケイ広告大賞、ACCグランプリを数回受賞。ほかに、カンヌ国際広告映画際金賞、銀賞、IBM部門賞、クリオ賞など海外でも多数受賞。広告のディレクション以外に、絵本、雑誌、装丁のイラストレーションも手がける。

テレビを通じて人の心を動かす

──CMプランナーという職種は日本にしかないと言われますが、どのように誕生したのでしょうか。

CMプランナーという仕事は電通から生まれたと言われています。当時の主な仕事はテレビ番組の間に放送する生コマーシャルの企画でした。ですから、日本で最初にCMをつくっていた人たちはコピーライターではなく、シナリオライターに近い仕事をしていたんです。映画製作が斜陽になり、映画の世界に行きたかった人たちがテレビに流れ、シナリオを書いている、そんな時代でした。

アメリカなど海外ではすでに広告会社のコピーライターとアートディレクターがグラフィック広告の作法を使って、テレビやラジオのCMを当然のようにつくっていました。僕は当時、電通のラジオテレビ企画制作局に所属していたのですが、そこにいた人たちはほぼシナリオライター。つまり日本のCMは関わっている人の多くがシナリオライターだったから、広告とは何かということと同時に、テレビの時代のコミュニケーションとは何かということを学びながら、日々仕事をしていました。

これまでの広告は印刷が中心で、文字で人を説得してきましたが、テレビはそうはいきません。当時、メディア・文明批評家 マーシャル・マクルハーンによる『メディア論』が、私たちの唯一の教科書でした。もちろんアメリカのCMを見て学ぶこともあったのですが、それよりもテレビを通じて、テレビの前にいる人たちをどう動かすかということに、当時の私たちの関心は向いていました。マクルハーンが言うには、線でつながる論理的思考の印刷物と違い、テレビは点的な思考。テレビというメディアは人間の理解力をつくり変えていく、と。

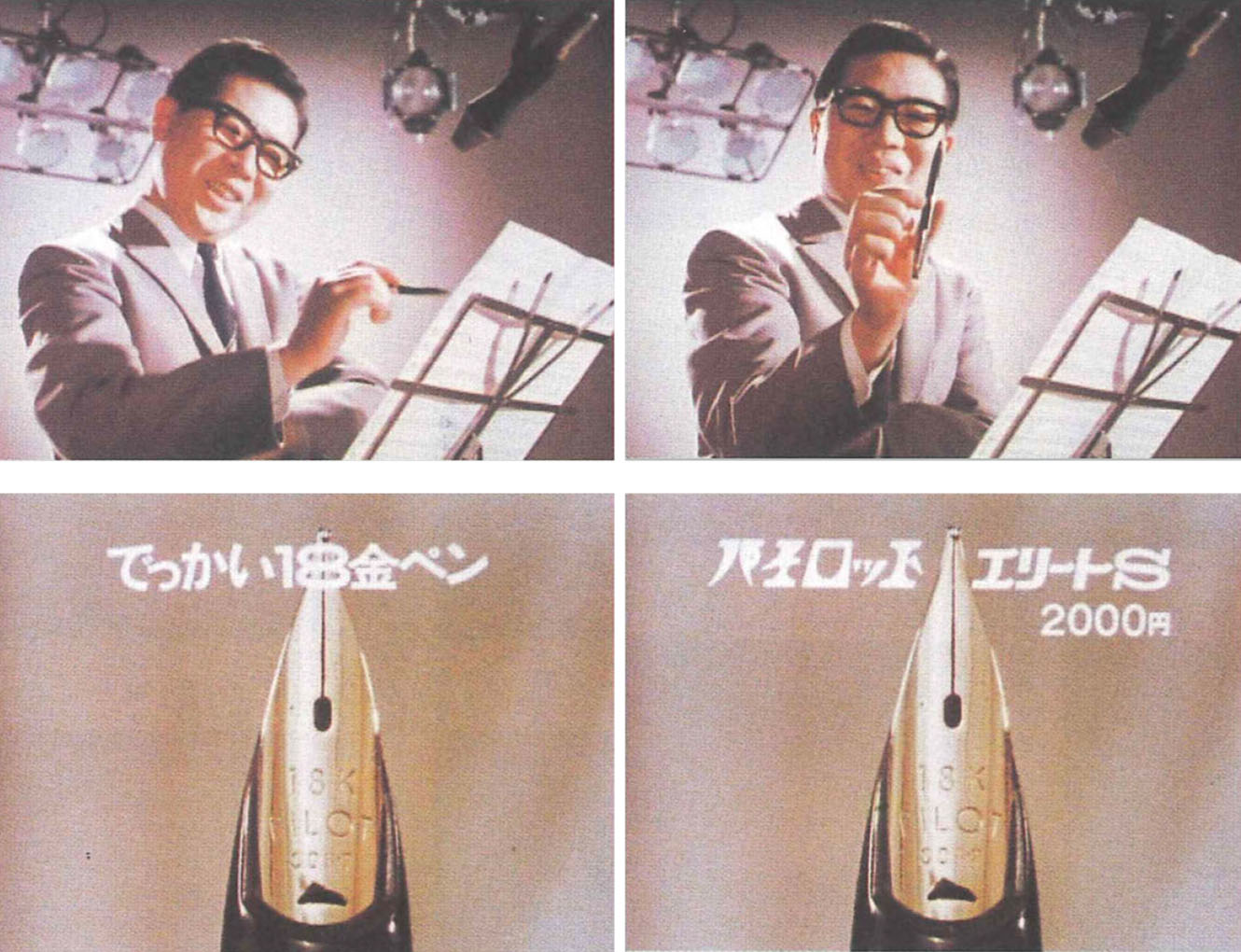

そんなときに制作されたのが、パイロット萬年筆のパイロットエリートSのCM「はっぱふみふみ」です。1969年のCMで、当時の人気番組「11PM」の司会だった大橋巨泉さんが出演しています。「すぎしびのほねのすねに~」という不思議なセリフは、巨泉さんのアドリブで、音楽業界の人たちだけに通じる、いわば隠語。まさにテレビにおける実験とも言えるCMでした。

グラフィックは文字で伝えることが中心にあるから、わけのわからないメッセージを書いたら理解ができない。つまりコミニュケーションは成立しません。でも、テレビの場合、アドリブなのか、意図的なのかわからない「はっぱふみふみ」というメッセージであっても、その音や巨泉さんの語り口を見ている側は面白く受け止める。「はっぱふみふみ」の面白さは商品の売上にもつながっていきました。こうしたテレビならではのコミュニケーションを、お茶の間が受け入れてくれたのです。

アメリカのCMをひたすら勉強していた私たちの前に、日本のCMの新しい形が登場したわけです。「テレビCMはグラフィックの広告と違う」という妙な確信を僕たちはこのCMから持ち始めるのです。

パイロット萬年筆 パイロットエリートS

はっぱふみふみ

大橋巨泉:すぎしびのほねのすねにてはりにてら

するりぺらぺらハッパのにのに

のにのにというのは

やっぱりふみふみだろうね

僕が言いたいのはね

18キンキラ 金ペンパイロットエリートS

ふみふみほめほめというのはだな

書き味が最高ということ

やっぱりふみふみだろうね …