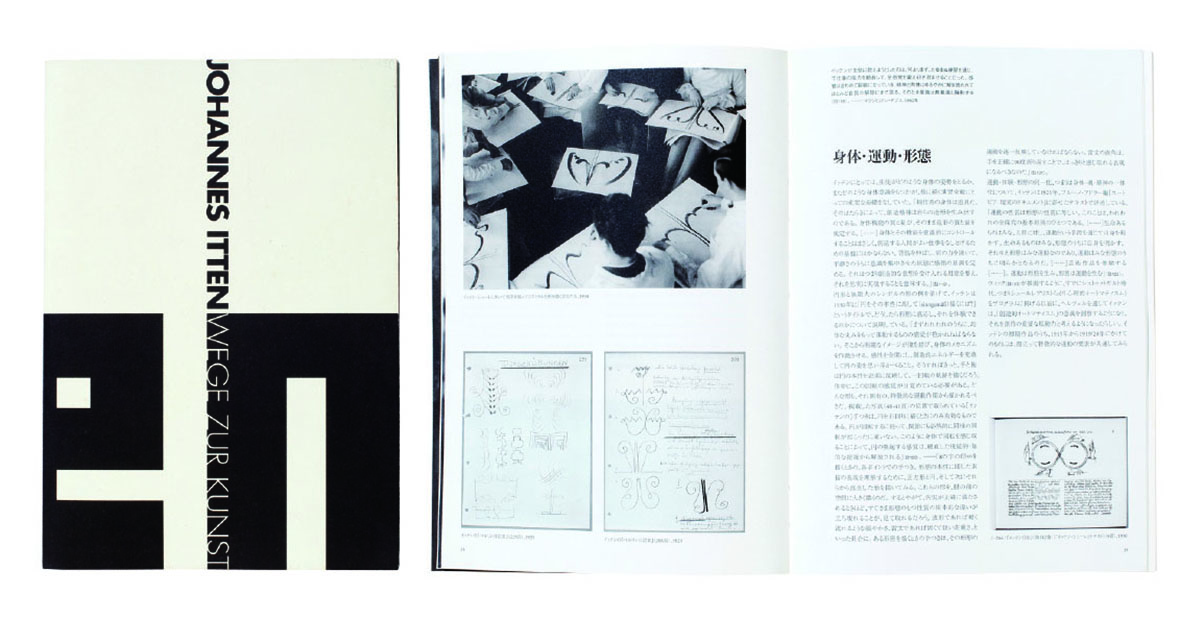

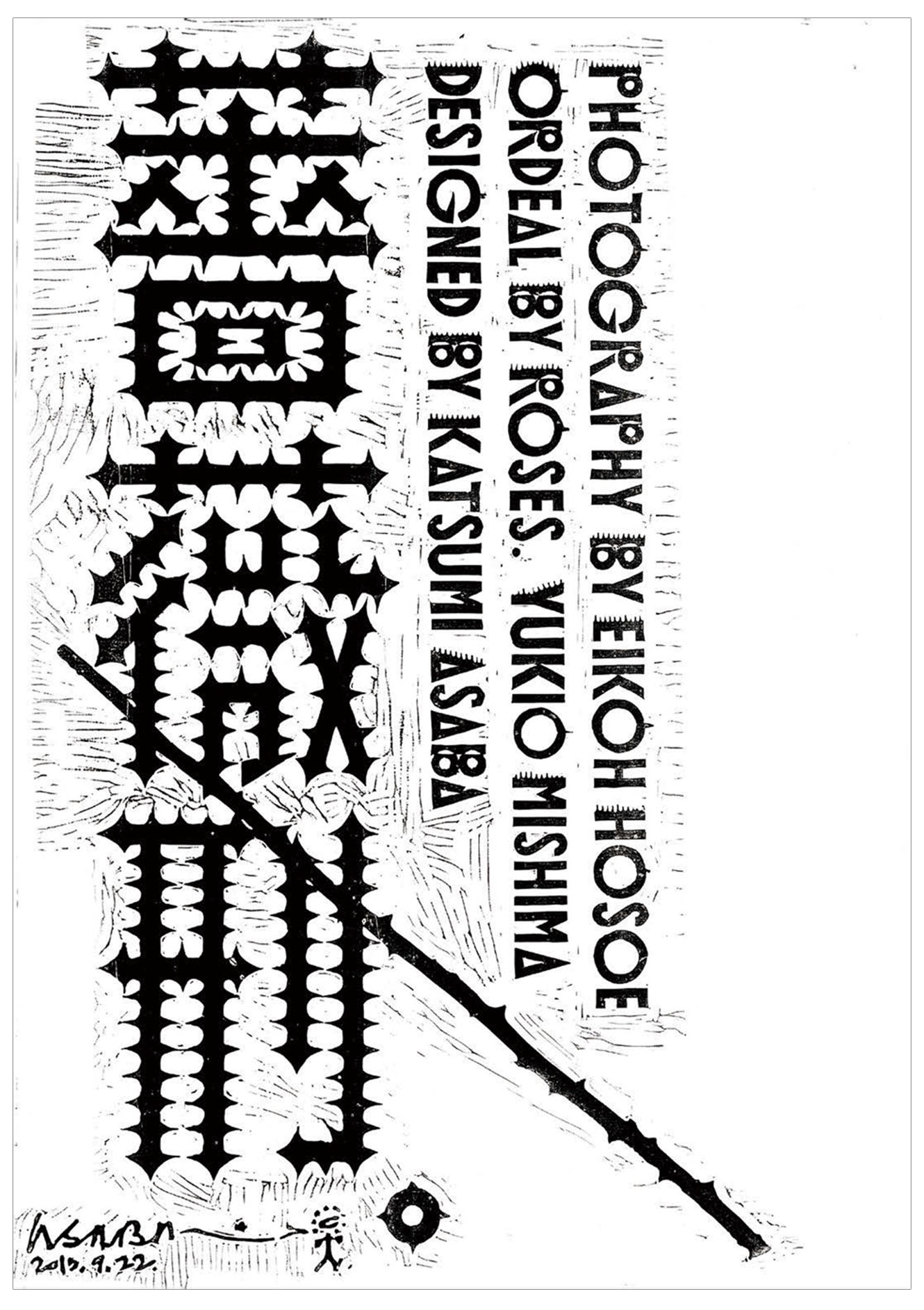

浅葉克己さんが造本を手がけた『二十一世紀版 薔薇刑』(2015年)。写真は、カバーのタイトル文字をスイスで刷ったときの様子。

- AD/浅葉克己

写真家 細江英公さんが作家 三島由紀夫を被写体とした写真集『薔薇刑』は、1963年に集英社から出版されました。これまでに杉浦康平さん、横尾忠則さん、粟津潔さんが造本と構成を手がけています。以前からこの本の存在は知っていましたが、6万円を超える高価本ということもあり、手にとったことがありませんでした。しかし偶然にも父(浅葉克己)が粟津さんに続く4人目の装丁とデザインを手がけることになり、2015年に『二十一世紀版 薔薇刑』が出版されました。

初めてページをめくったとき、細江さんの写真の生々しさが強烈で驚きました。そして三島由紀夫の目力に圧倒されつつ、その存在感に感動を覚えました。同時にこの写真集がこれまでに何度も復刻されている理由もわかり、これは今後も残されていく写真集だと確信しました。

浅葉版『薔薇刑』は、外箱のタイトルに薔薇のトゲのような書体を使っています。2015年にスイスで開催されたAGI(国際グラフィック連盟)の大会で、その年のAGI委員長、ラーズ・ミューラー氏が推薦する世界で3人のデザイナーの中のひとりとして浅葉が選ばれ、薔薇刑の文字の製版・印刷をしました …