これまで数々のヒット広告を送り出してきた、クリエイティブディレクターの原野守弘さんが、企画書作成やプレゼンにおいて重視していることは何か。海外企業との仕事を通じて築いてきた、そのスタイルについて話を聞いた。

原野守弘(はらの・もりひろ) もり 代表/クリエイティブディレクター

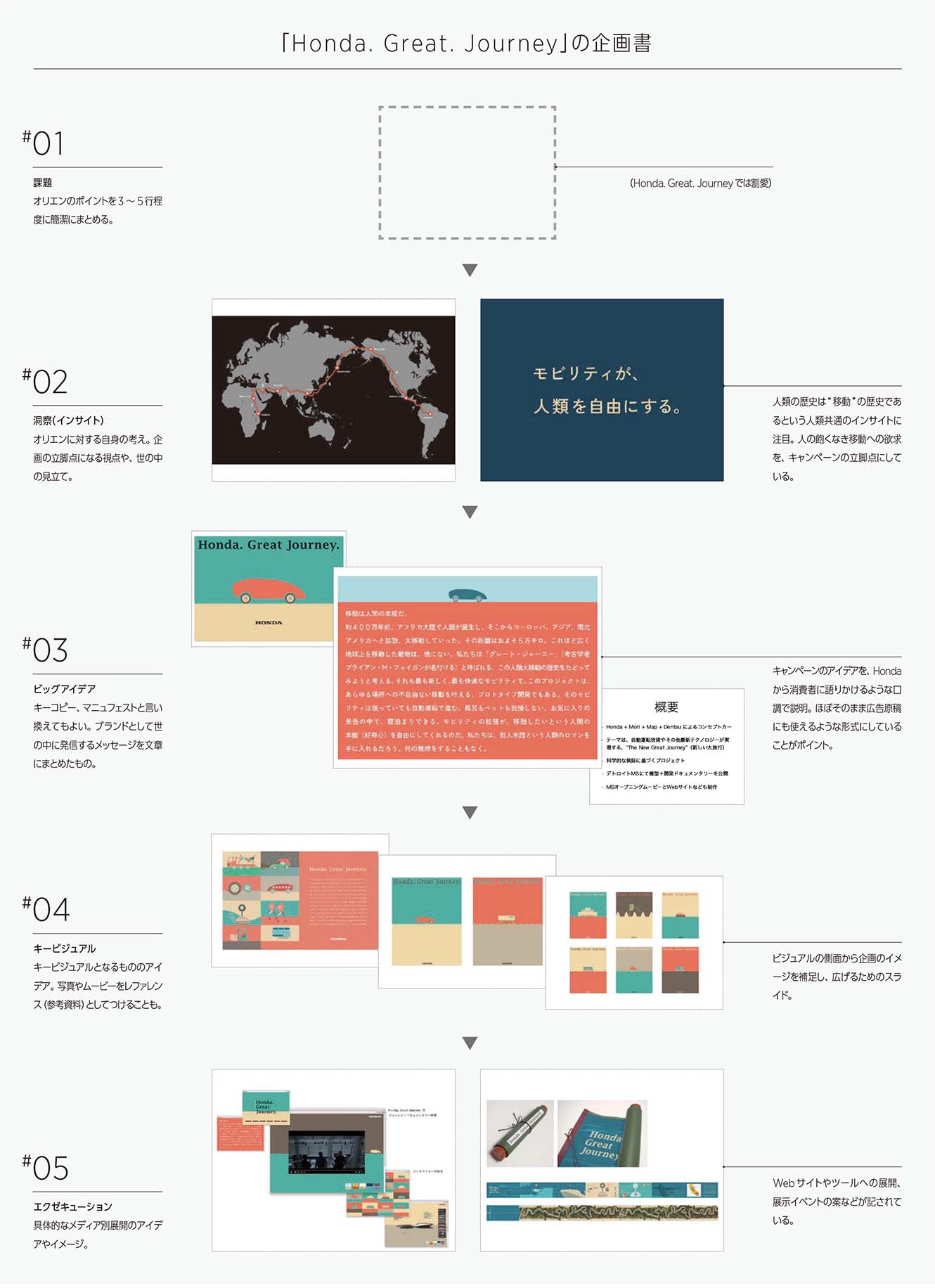

5つの要素でシンプルに構成

──今日は「プレゼン」をテーマにお話を聞かせていただきます。

いきなり話の腰を折るようですが、アイデアがよければプレゼンの上手い下手はあまり関係がないと思っているので、プレゼン術だけ磨こうという考え方には感心しません。その前提で話をすると、とにかくプレゼンは「長い」のが一番よくない。僕が作るスライドでは、2、3ページ目にはコアアイデアが出てきます。全体の構造はごくシンプルです。

──原野さんの企画書には、決まった流れがあるのですか?

まず頭に来るのは、「課題」のスライド。オリエンのポイントを自分なりにこう考えましたとまとめたものです。3~5行くらいの箇条書きで簡潔にまとめます。次が「洞察」のスライド。オリエンの内容に対して自分が感じたことや、今世の中がこうなっているから企画はこうするのがよいと思うなど、企画の立脚点になるインサイトや世の中の見立てを書きます。

その次が「コアアイデア」。コアアイデアを文章化したマニュフェストという形で、A4一枚くらいでまとめて持っていき、その場で朗読することが多いです。その朗読がそのままCMになる、あるいは新聞広告の原稿になる、という体裁で持っていくので、聞き終わると、なるほどそういうメッセージかとわかってもらえます。その後に、画を作っていれば「キービジュアル」も見てもらいますし、参考にレファレンスの写真やムービーをつける場合もあります。

最後が「エグゼキューション」で、そのアイデアがCMのコンテになるとこうなります、OOHになるとこう、店頭ならこうですとイメージを見せていきます。

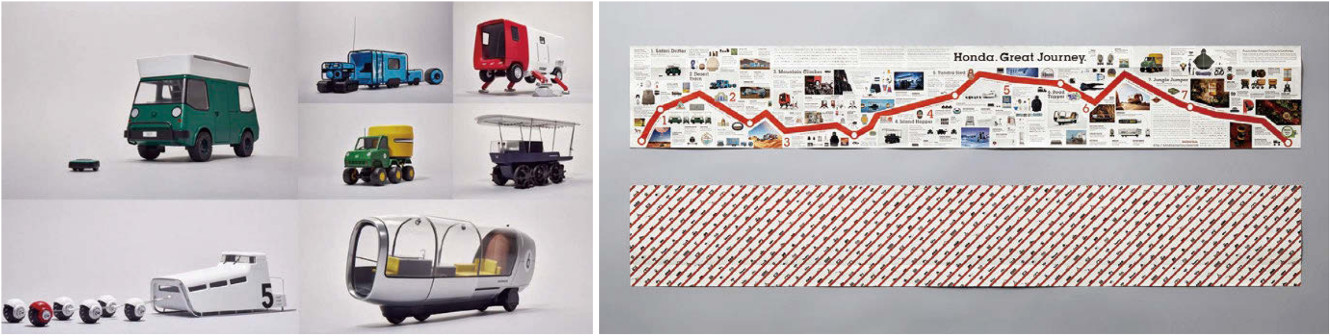

Honda. Great Journey.

──わかりやすく、明快ですね。原野さんはこれまで海外企業とのお仕事も多かったと思いますが、その中で体得したスタイルなのでしょうか。

欧米ではこれくらいシンプルじゃないとプレゼンテーションとは言えません。もう10年以上前ですが、ドリルを立ち上げた頃、外資のエージェンシーと仕事をする中で、彼らのプレゼンから学んだことです。それまで僕は電通にいたので、そこで見てきたものとの差が激しくて、こんなにもシンプルでいいのかと驚いたのを覚えています。

日本の広告会社のプレゼンには、内容を詰め込むことで自分たちの頑張りっぷりをクライアントに追体験してほしい、といった気持ちがあるような気がします。これだけ調査しました、消費者に意見も聞きました、というような。ただ、それは意外とクライアント自身は欲していないかもしれない。広告会社の盲点に気づけたという意味で、とても参考になりました。

──クリエイティブのプレゼンの前に通常はマーケティングや戦略のパートがあると思いますが、それもないのですか?

その形式自体が広告会社の分業システムを反映しているんですよ。メディア部門、マーケティング部門、クリエイティブ部門があり、それぞれが別に動くので、プレゼンもそれを反映したものにならざるを得ない。

でも、プレゼンを受ける側からすれば、その分業作業の発表会につきあう時間はないし、望んでいるわけでもない。プレゼンのそもそもの目的は何か、考えてみればわかることです。クライアントがほしいのは、いいアイデアです。そして、そのアイデアを実行するとどうなるかが一番知りたいのだから、プレゼンもそれに応える形になっているのが一番いいんです。長い話を聞くのは、シンプルに疲れます …