「しぶや」と「ひびや」など、聞き間違えやすい言葉の組み合わせ約150万組を収録した「聞き間違えない国語辞典」が今年3月にローンチした。パナソニックが、補聴器のコミュニケーションとしてこの辞典を開発した狙いとは。

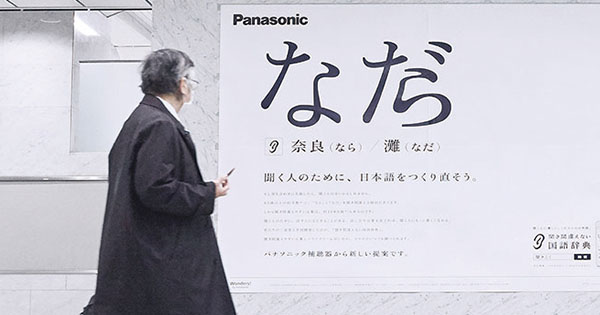

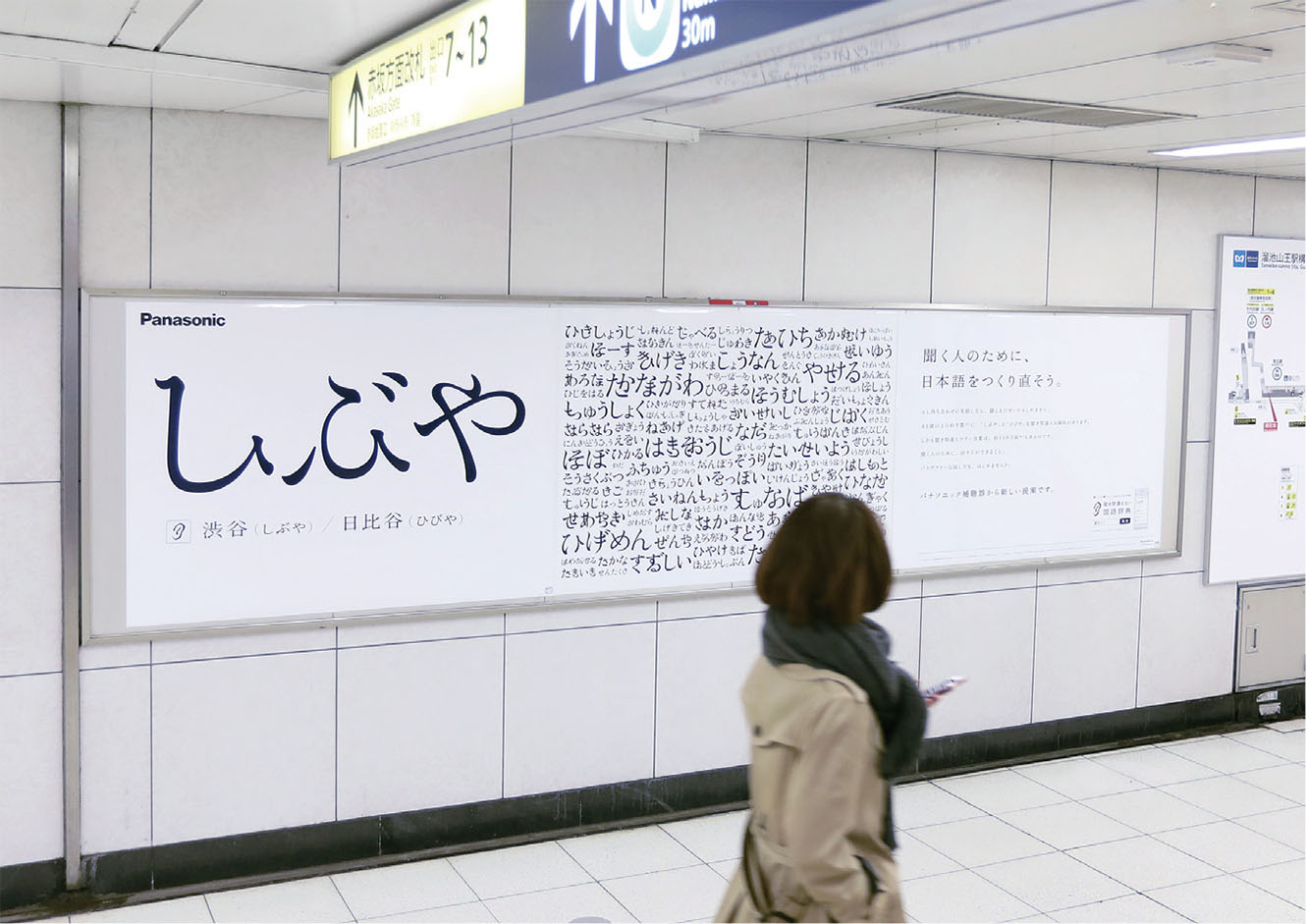

駅貼りポスター。掲出駅に合わせて、聞き間違えやすい駅名を選んだ。

「聞こえの問題」を社会全体の問題に

今年3月3日の「耳の日」に、パナソニックは「聞き間違えない国語辞典」をローンチした。この辞典は「しぶや」と「ひびや」など、聞き間違えやすいと言われる約150万組の言葉をアーカイブしたデジタル辞典で、言葉を検索すると、独自のタイポグラフィでどう聞き間違えやすいのかが"見える化"して表示されるようになっている。さらに検索結果には、聞き間違いを防ぐための言い換えや発音のコツも一緒に表示される。

このプロジェクトがスタートした経緯を、博報堂 クリエイティブディレクターの三浦竜郎さんは「パナソニックさんから、イノベーションを生み出すような新しいコミュニケーションに挑戦したいというオリエンを受け、ゼロから考えていく中で見つけたアイデアです」と話す。難聴の問題に着目したのは、プランニングを担当した博報堂の上條圭太郎さんだ。

「加齢とともに高音域が聞こえづらくなる『加齢性難聴』という症状があります。高齢化を迎えている日本では、実に9人に1人は高音域が聞こえていない(一般社団法人日本補聴器工業会実施調査『Japan Trak2012』の結果を元にパナソニック補聴器で算出)。補聴器をつけても完璧に補えることができない場合もあり、大きな声で話しても、それだけでは十分に聞き取れないこともあるそうです。つまり、これは聞き手だけではどうしようもない問題で、話し手に対して啓発をしてはどうかと考えたんです」

「自分自身、普通に生活する中で知らなかった問題で、啓発が必要な領域だと感じました」と三浦さん。ここから、聞こえの問題を、聞き手だけのものから、社会全体の問題に変えるという企画の方向性が生まれた。さらに深掘りする中で、合成文字を使って啓発するアイデアが生まれ、提案されたのが「聞き間違えない国語辞典」だったという。「いままでの補聴器のコミュニケーションからは、出てこない気づきや発想」とパナソニック宣伝部の正木達也さんは話す。

聞き間違えやすさを判定するアルゴリズムを開発

多くの人にこの問題を知ってもらうために、単なる啓発コミュニケーションより、ユーティリティの形でサービスを提供すべきと三浦さんは考えた。「世の中のイノベーティブと言われるものを見てみると、企画者が思ってもみなかった形で使われ、プラットフォーム化し広がっています。今回は、グラフィックデザインとデータビジュアライゼーションを掛け合わせるという新しいやり方で、誰もが使えるプラットフォームの開発に挑戦することにしました」。

そのために、この開発プロジェクトではさまざまなパートナーに協力を仰いでいる。まず、解析のための言葉のデータベースの提供は三省堂に依頼している。「辞書と言えば三省堂と、真っ先にお声がけしました。すると三省堂さんも ...