著書『「言葉にできる」は武器になる。』がヒットしているコピーライターの梅田悟司さん。プレゼンの場ではどのように「言葉」を使っているのか聞かせてもらった。

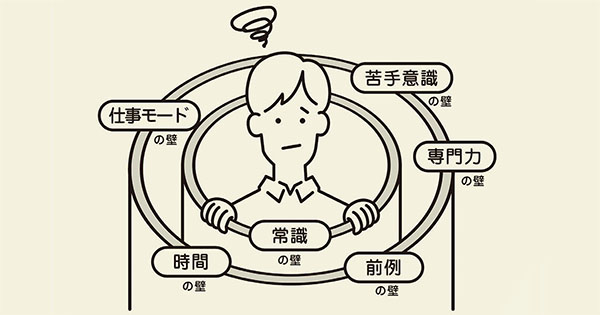

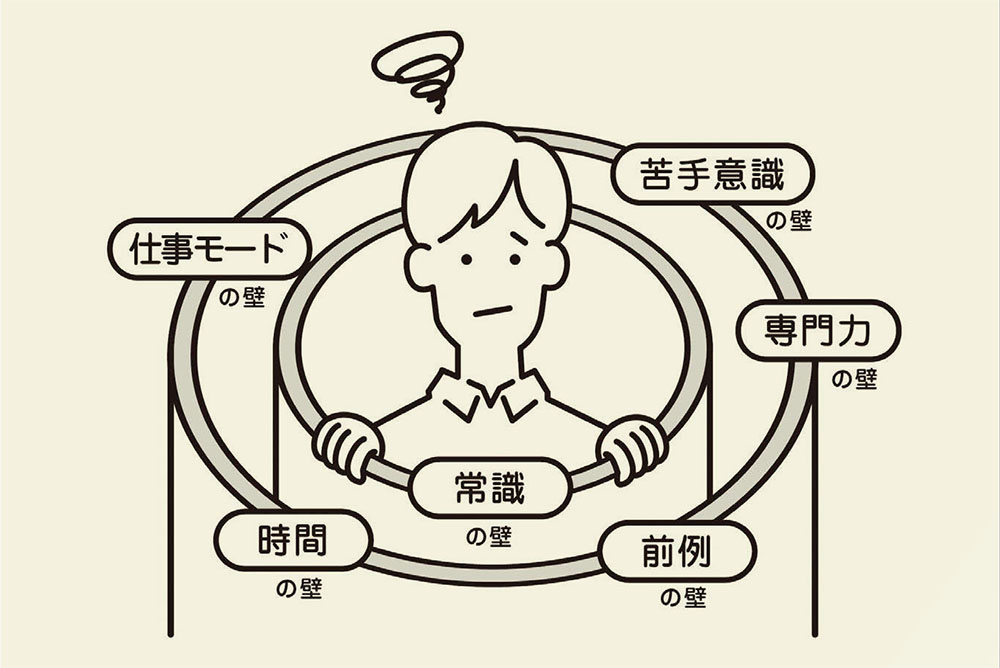

私たちを取り囲む”見えない壁”

「仕事だから」と考えることで、生活者としての本音を通じてしまう「仕事モードの壁」、専門性を武器に課題を解決してしまおうとする「専門性の壁」など、私たちはふだん企画にブレーキをかけるさまざまな“見えない壁”に囲まれている。

(図出典:『「言葉にできる」は武器になる。』)

プレゼンの場は「仕事モード」に陥りがち

僕はプレゼンをする際、いかにクライアントの「生活者モード」を引き出すかを意識しています。なぜなら、会議の場ではほとんどの方が「仕事だから、きちんと考えなければならない」と、「会社の方針はこうだ」「うちの社長はきっとこう言う」と大人の判断をしてしまうからです。しかし残念ながら、こうした「仕事モード」の会議室で想定したように生活者が反応してくれることはありません。広告は常に生活者の心に訴えかけるものなので、企業人としてではなく、生活者として向き合ってもらうのが理想的なのですが、真面目な人ほど「仕事モード」に入ってしまいやすいようです。

ですから、プレゼンではこの「仕事モード」を排除し ...