音とナレーションしかないにもかかわらず、まるで映像を見ているような気持ちになる。そして、多くを語っていないにもかかわらず、その商品の世界が見えてくる――。コピーライター小野田隆雄さんが書いたサントリーオールドのラジオCMには、そんな不思議な魅力がある。ここでは今年、東京コピーライターズクラブのHALL OF FAMEの記念として行われたラジオCMについてのトークを再録。小野田さん、そして制作を共にした中山佐知子さん(ランダムハウス)、川野康之さん(電通)の話から、あらためてラジオCMとはどういうものであるのか、考えてみたい。

自分の人生から生まれた物語

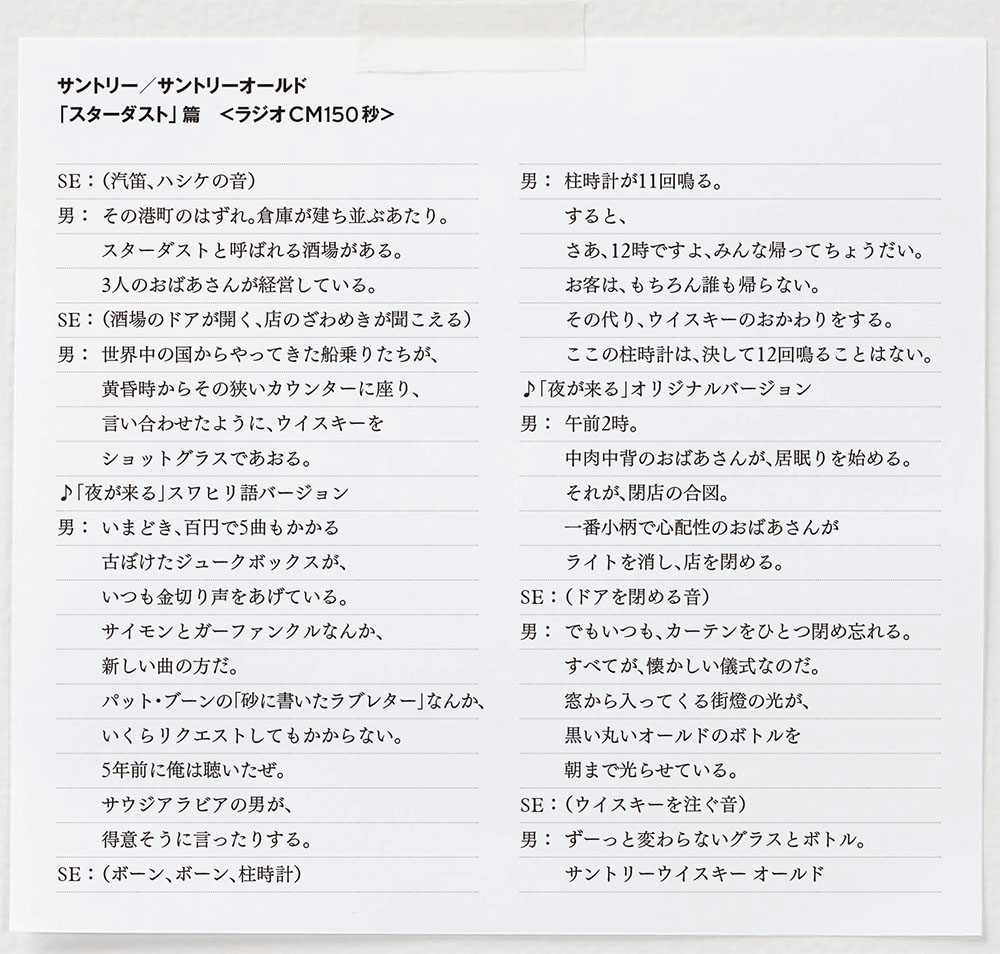

中山 小野田さんが手がけられたサントリーオールドのラジオCMシリーズは、ランダムハウスで制作しています。先日聴き直してみたところ、何度聴いても心地よい。この気持ちよさは何なのだろうかと、今日までずっと考えていました。そもそもラジオというメディアは理屈ではなく、感情に直撃するのがよいのだろうと思いますが…。そんなふうに考えているとき、ふと「非機能」という言葉を思いついたんです。「非ず」の「非」です。「機能に非ず」です。それは機能が無いということではなく、もともと機能が必要ない。さらに言えば機能を拒否しているようなものではないかと。もちろんCMですから、クライアントが伝えたいことをきちんと盛り込んではいますが、それが聴く人の気持ちをこんなに心地よくしてくれる。これは一体何なのだろうかと。そんなことを考えながら、今日は小野田さんが書いたラジオCMを聴いていきたいと思います。では最初に「スターダスト」について。これは、とても小野田さんらしいラジオCMだと思います。

小野田 スターダストは、横浜にあるバーです。僕はある人に連れていってもらいました。実はこのスクリプト、半分実話です。スターダストのドアを開けると、向こう側に海が見える。そのカウンターには3人のおばあさんが並んでいました。僕が行ったとき、そのバーはそんなに流行っていなかったのですが、やくざ映画のギャンブルシーンなどの撮影現場としてよく使われていました。そんなバーなんですね。

当初原稿はもっと長かったのですが、当時のディレクター 松本邦彦さんに渡して、僕は別の仕事で海外に行って戻ってきたらCMが完成していました。ですので、バーには何も許可をとっていない。そのため、サントリーの担当の方が後日、オールドを持って挨拶にいったというエピソードがあります。

中山 そんなことがあったんですね。

小野田 これに限らず、僕がつくったラジオCMはほぼフィクションですが、ほぼ全部僕自身の人生とのかかわり合いの中でできあがっています。「はなむけの言葉」もそう。自分の結婚式の前日にバーに行きました。ここに登場するようなバーが実際にあったのです。そのバーに行くと、いつもカウンターの隅に髪が長くて、文学でもやっているのかなという風貌の人がいました。明らかにそのバーのマダムに食べさせてもらっている感じです。そこで、このCMに書いた話を聞いたんです。そんなわけで、ほぼ実話です。

それから「転勤」では、「尾生之信」という中国の話をベースに書いています。尾生という男が、女と橋の下で会うことを約束し、ずっと待ち続けていた。大雨が降って川が増水しても、その約束を守るべく、その場を離れず、溺れ死んでしまった、という話です。「ひなまつりのうた」は、替え歌を使いました ♪明かりを消しましょぼんぼりの お花も散ります 桃の花 五人囃子も死にました 今日は悲しいひなまつり~という替え歌があるんです。最初はこの歌を全部CM中に入れていたのですが、さすがに没になりました …