本能に回帰する広告をプロデュースするENJIN。ゼロから何かをつくることを楽しみ、目に見えるものすべてはメディアと捉える。アイデアを売りにしてこれからも一目置かれる存在であり続ける。

(前列左から)齊藤友貴さん(AS)、長田麻子さん(AS)、中澤純一さん(代表)、安保里香さん(CP)、村野弘太郎さん(Comm-D)。後列左から伴夕里子さん(CC)、金谷篤佳さん(CC)、川田拓人さん(AD)、西川聖一さん(Comm-D)、妹尾佳奈さん(Cr.)、富沢功さん(AS)。

“自由な大人”の集団

株式会社ENJINはもともとマッキャンエリクソンの子会社として2007年に設立、5年後の2012年にスピンアウトした。創立メンバーである代表の中澤純一さん、西川聖一さんらが目指したのは、自由闊達な会社。「僕らの仕事とは何か?を突き詰めて考えると、“おもしろいアイデアをつくること”に行き着いたんです。そのために会社がどうあるべきかという本質的なところから考えビジネススキームから見直しました」。

ENJINではヒエラルキーという概念が存在せず、固定化された役職がない。プロジェクトごとにオーナーと呼ばれるリーダーがスタッフを決めて指揮系統が決まっていくといったアメーバのような可変型の組織なのだ。社員一人ひとりのアイデアを大事にし、実現に繋げる独自のシステムである「アントレプレナー制度」を導入することにより、アイデアと行動力があれば、プロジェクトオーナーになれるし、確かな技術を持っていればスタッフとして召集される。入社1年目の若手がリーダーとなりチームを引率することもあるのだという。

会社創設当時を、西川氏は次のように振り返る。「はじめは自主プレからはじまりました。挑戦的なアイデアを一緒におもしろがっていただける企業に恵まれ、ビジネスを広げることができました」。既成概念に囚われず、柔軟な発想を持つこと。それに加え、高度なビジネス感覚も併せ持つこと。それは創業から続くENJINの姿勢だ。

アイデアがある限りビジネスは続く

ルールを熟知した上でそれを壊すのと、ルールを知らずに壊すのとでは大きく違う。

近年の広告コミュニケーションは、リサーチ結果を重視したデータ偏重主義に陥ることが多々ある中、「ENJINは、マーケティングデータの上に画一的なロジックを組み立てる従来型のプランニングではなく、更にその上に、人間の感性を意識したマーケティング・プランニング、アイデアの創造、を心がけている」と、中澤さんは言う。

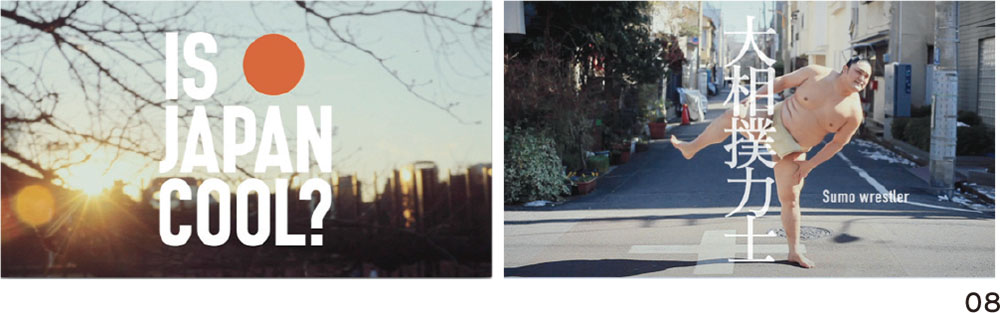

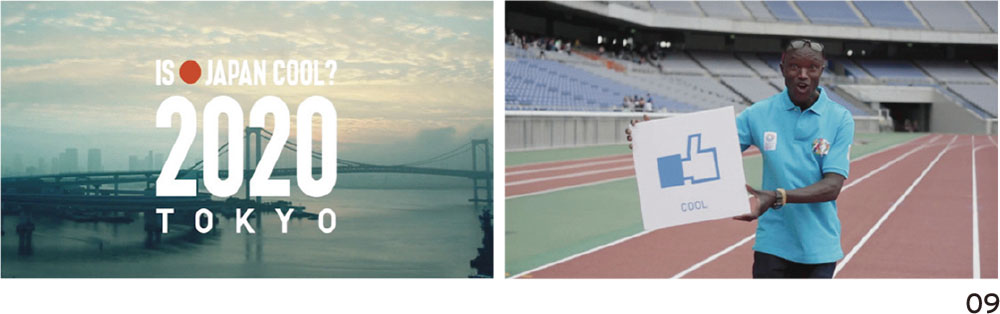

プロジェクトの規模に関係なく積極的に取り組むのもENJINの特長だ。むしろ「ENJINとしてその仕事をする意義があるかどうか」を重視している。それは、社会をおもしろくできる仕事か、つまり、クライアントや、社会に貢献できる仕事か。広告会社では従来型4マス媒体+屋外をいわゆるメディアと考えていることに対し、ENJINでは「目に見えるものすべてがメディア」という考え方をする。SNSのようにクライアントもユーザーも自分たちでメディアを持つ時代になった現在では、「本当に役に立つメディアとは何か?」を探す実験からはじめることも多くなっている。「ゼロから何かを作るのだという気概を持っていれば、アイデアが尽きない限り、ビジネスは続くと考えています」と中澤さんは話す。

「世界一幸せな会社」を目指して

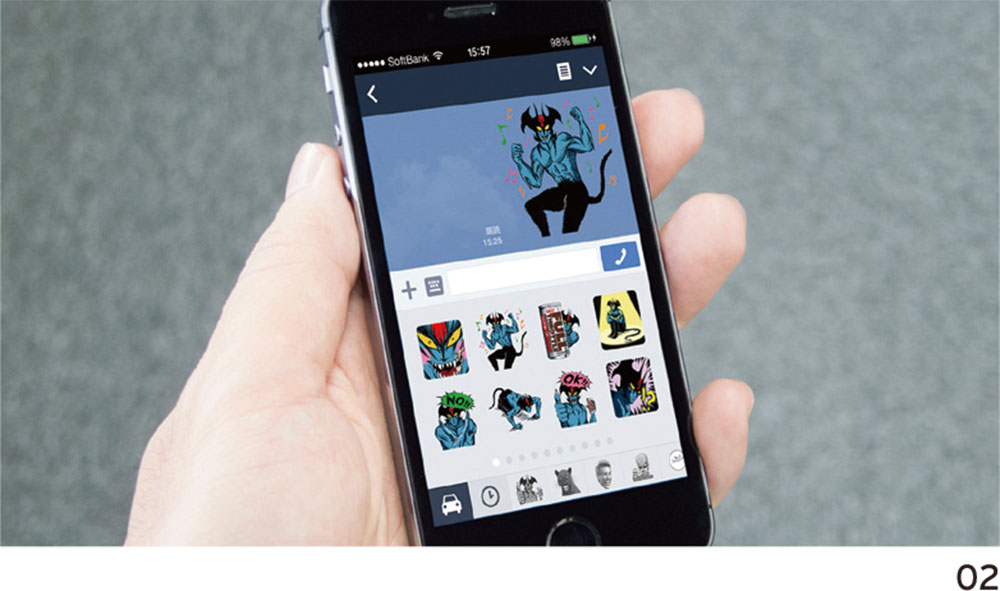

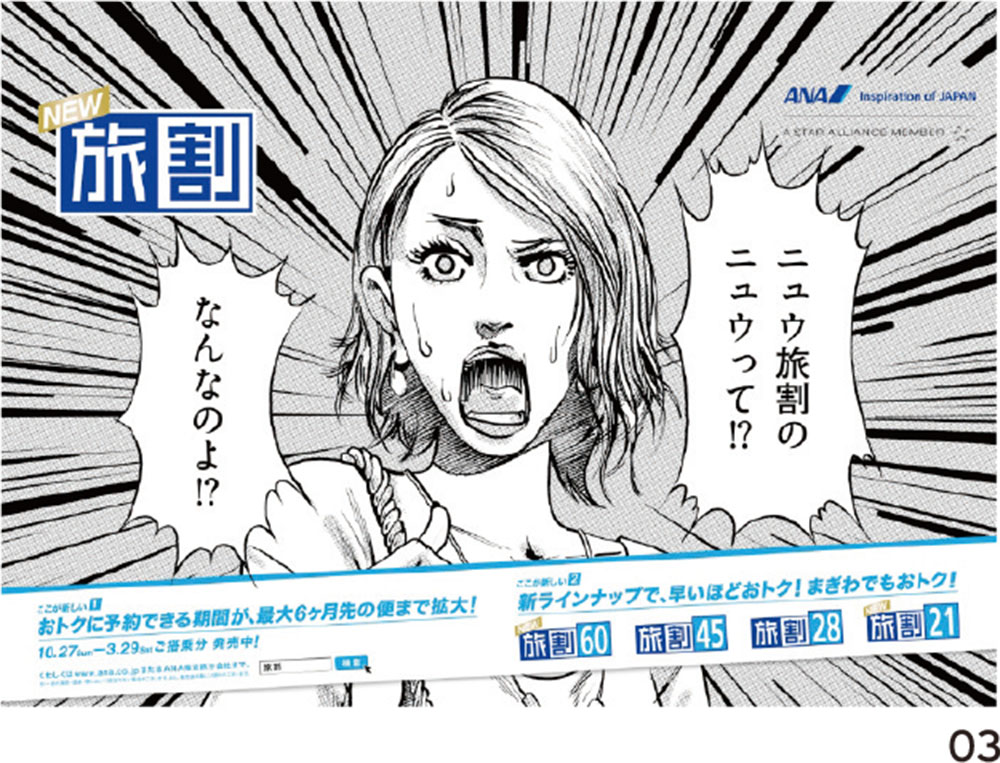

ENJINの基本的なスタンスは「ワンストップで仕事を請け負うこと」。たとえば、UCCの新感覚飲料『FULL THROTTLE』のコミュニケーションでは、眠気覚ましではなく、頭をスカッとさせたいときに飲んでほしいという商品特長を表現するため、ターゲットである20~30代の男性向けに、デビルマンを「覚醒の象徴」として描いた。テレビCM、パッケージデザイン、グラフィック広告、webPR、サンプリングイベント、LINEスタンプなどさまざまな手法を一括して手がけ、コーヒー由来のカフェインを2倍配合(*同社比)、コーヒー×炭酸の刺激ある味わいを立体的に表現した。

今後の目標について中澤さんに聞くと、「世界一幸せな会社になること」という答えが返ってきた。「ENJINの将来を真剣に突き詰めて考えたとき、売り上げや利益、社員数などの規模を大きくすることは通過点に過ぎないと考えます。それよりも、社員たちが“おもしろい”と思いながら仕事をし、そしてその家族が幸せであり、クライアントの繁盛、社会の繁盛が実現し、世の中が幸せになる、という良い循環を生むことが一番大切なことであると考えています」と話した。

RECRUIT NAVI

【求人情報】

ENJINは、以下の職種を募集しています。

●コミュニケーションデザイナー

●デジタルプロデューサー

●ディレクター

●映像クリエイター

●CMプランナー

詳細は http://en-jin.jp/へ。