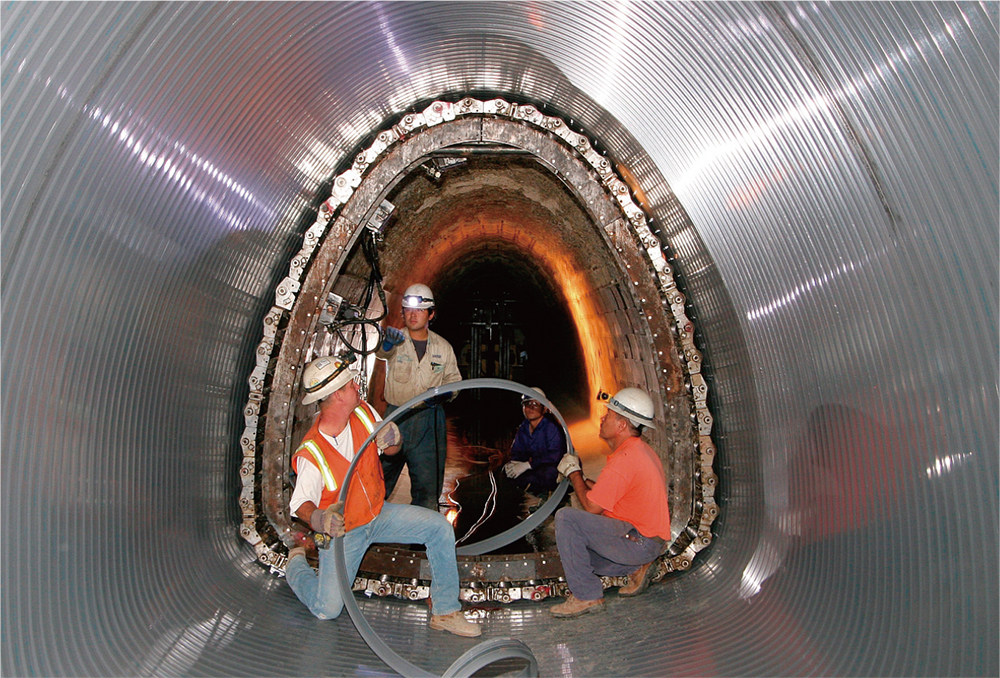

13年に発生した中央自動車道笹子トンネルの崩落事故が象徴するように、老朽化したインフラの修復作業は急務だ。積水化学工業、東京都下水道サービス、足立建設工業の3社が開発したSPR工法は、われわれの生活にほとんど影響を与えず下水道管の修復を可能にする。

エコで低コストの下水道管修復技術

日本全国に張り巡らされた下水道管の長さは約43万キロ。そのうち耐用年数50年を過ぎた管が、約1万キロもある。下水から発生する硫化水素がコンクリートを腐食させ、ある日突然、道路の陥没を招く。そんな事故が、毎年実に数千件も発生している。

この状況下でいま改めて注目を浴びているのが、1987年に開発されたSPR工法と呼ばれる下水道管修復技術だ。マンホールからプロファイルと呼ばれる塩ビ板を入れ、既設の下水管の内側にらせん状に製管し、既設管と一体化させることで強固な複合管として蘇らせる。老朽管路を掘り返さないので工事による交通規制が発生せず、下水を流したまま工事を進めることができるため、家庭への影響も出ない。工事にかかるコストも少なく、廃棄物もほぼゼロ。人々の生活を快適に保ったまま、社会インフラに潜む危険を取り除いていける点が、この工法の大きなメリットだ。

下水道の老朽化は、海外でも事情は同じである。既に40カ国以上で導入された実績もあり、世界にも通用する日本発の技術として、今後ますます期待されている。

審査員講評:下水を止めずに工事可能

このスパイラル自動製管管路再生工法は老朽化した下水道管路を掘り起こさず、そのまま使用し、新設管と一体構造とするもので、作業期間の短縮、工費節減、産廃の軽減という安心で安全な社会生活に寄与し、未来のインフラに新たな可能性を示している。

老朽化した管路は道路陥没などの事故に発展する危険性を持ち、特に都市部においては相当数の管路が交換時期を迎えている。一般的に地下埋設のパイプラインの交換は、掘り起こし、撤去、再埋設、埋め戻しといった工程が必要である。その間道路は通行不可能になり、生活者に大きな支障を与え、産業廃棄物も相当量発生する。ところがこの工法は、地上工事を行なう必要が無く、産廃もほとんど出さない。また下水をストップさせずに工事を行うことができるため、生活者の日常生活にほとんど支障を与えずに安全なインフラを成立することができるという画期的なものである。

南雲勝志(なぐも・かつし)

デザイナー、ナグモデザイン事務所代表。プロダクトを中心に土木、景観やまちづくりなどさまざまな分野で社会におけるデザインの可能性を追求。05年「日本全国スギダラケ倶楽部」設立、木の文化を地域に広げる活動を全国で行う。