編集部が街で気になった様々なデザイン

崎濱盛三『発達障害からの挑戦状』

(WAVE出版)

一般にまだよく理解されておらず、誤解の多い「発達性障害」を正しく伝えたいという思いから執筆された本書。こうした類の本には珍しく、タイトル部分に銀箔を使用している。担当編集者は、このテーマが白と黒のように誰もがはっきり理解できる問題ではないことから、グレーをイメージ。それを転じて、銀箔を使ったデザインを、グラフィックデザイナー松田行正さんにオーダーした。松田さんはこの問題が抱えるあいまいさや、見えにくく不安な感じを表現すべく、銀箔の形状に注力した。「縁にギザギザを入れるだけだと、不安感を煽るばかり。

部分的にきれいな線で整えて、将来に向けて発展していくイメージを表現しています」。自分ごととして読んでほしいという思いから、鏡のイメージも重ねた。

表紙と裏表紙の小口側に墨で描かれた形をつなげると、カバーの銀箔と同じ形になる。松田さん流のギミックだが、「この本はこれからの社会に対する提言でもある。

2つが1つになることで前に進んでいけば」という思いもこの形に込めている。

ORANGE RANGE「spark」

(ビクターエンターテインメント)

ORANGE RANGEの新作「spark」は、"ハジけた" バンドサウンド同様、ジャケットにはポップなコラージュが施されている。

これはアートディレクター 河原光さんが1年前に自主制作した作品集がベースとなっている。「自分の原点ともいえるビジュアルだけを使って一気につくりあげたコラージュ作品集です。それをメンバーに見せたところ、"この世界観でお任せします"と言っていただきました」。

コラージュはPC上で行ったが、かつて紙を切り貼りし制作していたときの感覚を生かし、重なり部分の厚みを出す、下にある写真を透けさせるなど、ディテールを調整した。素材は、河原さんが個人で収集した海外の古い雑誌から。

中途半端に切れている写真や印刷の網点が目立つものもあるが、手を加えずそのまま生かした。「コラージュによって従来のORANGE RANGEとは異なる趣きのジャケットが完成しました。これはよい意味で "違和感"になったのではないかと思います」。同じデザインのアナログ盤もインディーズから発売され、新しいビジュアルはしっかりとファンに浸透しつつある。

『Weekly Pargolf』

(Pargolf & Company, Inc.)

創刊42周年を迎えたゴルフ専門誌『Weekly Pargolf(週刊パーゴルフ)』が、今年6月11日発売号から誌面・内容を全面刷新。すっきりと整理された表紙でひときわ目を引くのが、ロゴだ。従来のカタカナ表記から英語表記へと変わり、ゴルフボールが飛んでいる様を思い起こさせる勢いのある書体のロゴを考案したことで、雑誌そのものがスタイリッシュになり、グッと若返った印象を受ける。さらに店頭に並んだとき、競合誌と見た目の差別化にもつながっている。これは同誌の歴史の中でも、「新装刊」にあたる大きな改革となった。そして誌面の新装をきっかけに、同誌を発行する株式会社パーゴルフは社名を株式会社Pargolf&Company に変更。オンラインメディア「ParOn.」も新創刊し、企業として新たにブランディングにも取り組んでいる。

これらを手がけたのは浪漫堂と岡本一宣デザイン事務所のチーム。

ロゴの刷新にあたっては、あらためてスポーツとしてのゴルフに着目したという。「ゴルフは一般的に、静的でインテリジェンスに富んでいるという印象。それだけではなく、スポーツが本来持つ筋肉的なものや勢い、硬派な姿勢を表現したいと思いました」(岡本一宣さん)。多くの議論と精査を重ね、最終的に100近い案から、文字を書いたときの手の勢いが感じられる、明るくスポーティーな印象のロゴが選ばれた。表紙で使うロゴでは「PAR」という単語を大きく使用。同社の新しい企業理念では「PAR」という言葉に意味を持たせたこと、また社名、オンラインメディア名でも共通で使用していることから、この単語を象徴的に見せている。

新ロゴで目を引くのは右肩の「PLAYボタン」だ。これは雑誌『PLAYBOY』のラビットヘッド、『WALLPAPER』のアスタリスクに代表されるマスコットマークという位置づけ。「PLAY」ボタンは前向きに進んでいくイメージを表現すると同時に、多様なデバイスを活用する時代に思わず"押したくなる"気持ちを人々に喚起するものでもある。このマークをつけることで書店の店頭、ゴルフ場でのイベントなどにおいては視認性が高くなり、グッズなどを制作するときに単独のマークとしてもデザイン展開しやすくなることも想定している。これをきっかけに、同誌は女性や若い世代へも読者層を広げていきたいと考えている。

入校案内パンフレット

(福岡デザイン専門学校)

福岡市にある福岡デザイン専門学校は今年、入校案内パンフレットのデザインと内容を大きく変えた。完成したのは、顔の形のパンフレットだ。「デザイン専門学校だからこその入校案内をつくりたかった」と話すのは、クリエイティブディレクターを務めた同校特任講師 山田英二さん。

2014年春、同校は2年制から3年制へと変わる。「これを単に"2から3への変化"ではなく、"3つに積み重なる"という進化として表現したいと考えました」。その表現として、山田さんが考えたのが表1の一部分をプラス型に抜き、そこからさまざまな色を見せること。山田さんはその重なりを「脳」にたとえ、それが発展し、パンフレットそのものが「顔」になったのである。

内容も大きく変えた。情報量は昨年の半分だが、その分文字の級数を上げてしっかりと内容に目を通してもらえるようにした。これまでバラバラだった先生や生徒の写真のトーンも揃え、デザインに統一感を持たせた。これをきっかけに同校ではWebやグッズなどのデザインも変更。まだ名前の決まってない「顔」のキャラクターが現在、同校のブランディングの顔にもなりつつある。

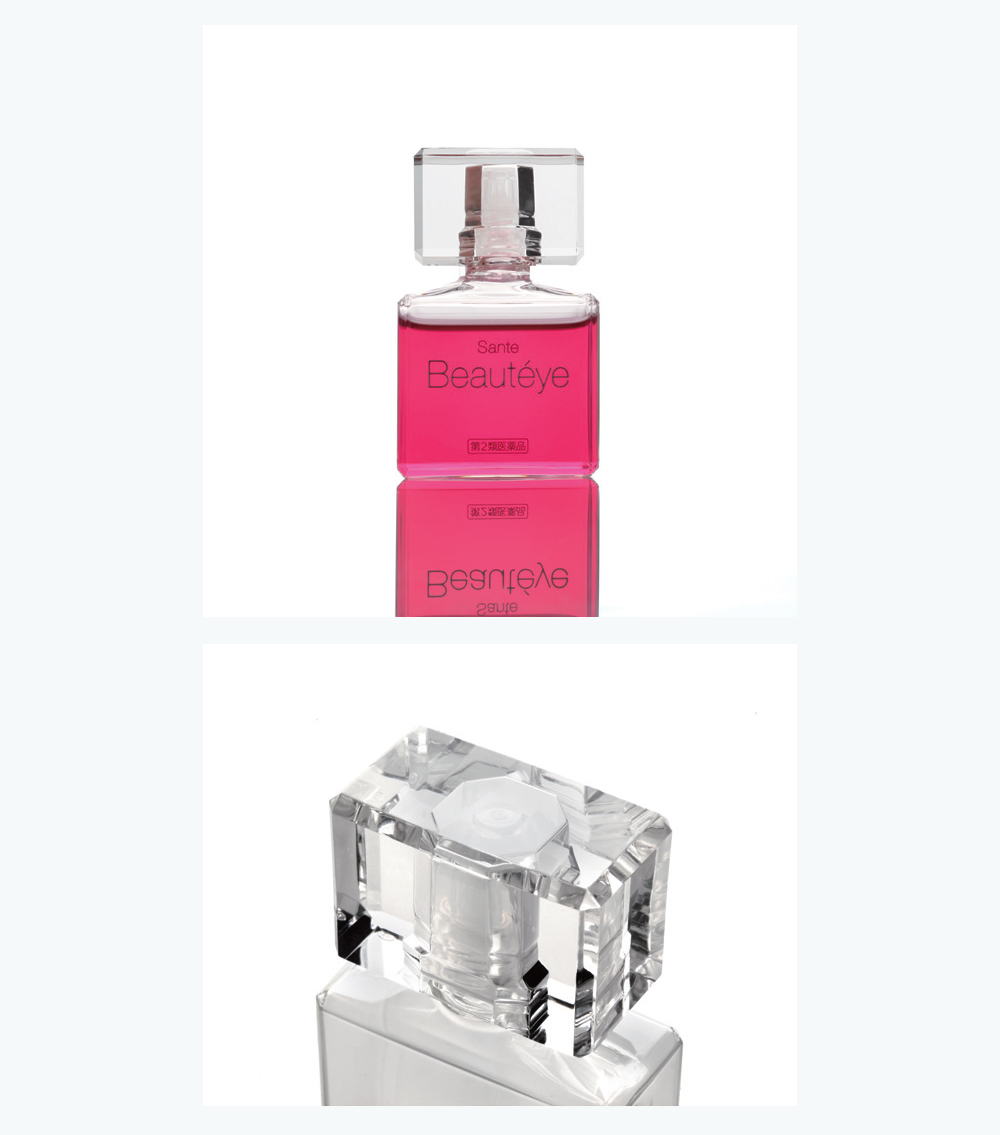

サンテ ボーティエ

(参天製薬)

参天製薬から発売された「サンテ ボーティエ」のボトルは、まるで小さな香水瓶のよう。瞳のエイジングケアに着目した目薬の発売にあたり、同社は新しい発想を求め、デザイナー 吉岡徳仁さんに白羽の矢を立てた。「従来の目薬ボトルの製法ではなく、何かもっと新しい方法、医薬品業界とは違う分野のこれまで自分が培ってきた技術を取り入れることで、真新しい目薬ができるのではないかと思いました」と吉岡さん。デザインは表面的な効果や刺激にとらわれることなく、「使う人がふたを開けた瞬間や目薬をさす瞬間に、この目薬ならではの効果や"本物感"を得られるものにしたい」と考え、ボトル全体をソリッドに仕上げた。

吉岡さんが注力したのは、蓋の部分。細かいところにこだわりつくった透明の樹脂の塊は、クリスタルを思わせる仕上がりとなった。

ボディは美しさと同時に機能性も重視。従来の技術を応用することで、コストと実用性の両輪を実現させた。美しさと機能を兼ね備えた「サンテボーティエ」は、美意識の高い女性たちから高い支持を得ている。