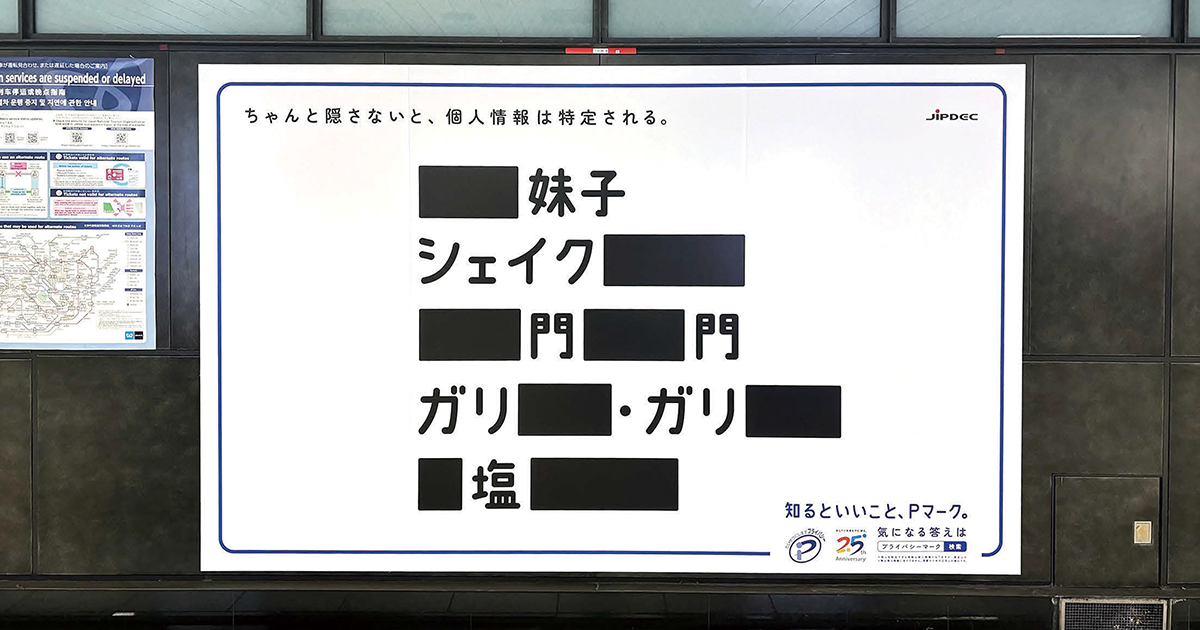

広告を読めば、なんかいろいろ見えてくる。例えば「恋」と「男」のこと。

サントリー(1994年)

コピーライター 小野田隆雄

「あー、いい女だな、と思う。その次には話をしたいなあ、と思う。ね。その次にはもうちょっと長くそばにいたいなあ、と思う。そのうち、こう、なんか気分がやわらかーくなってさ、あーもうこの人を幸せにしたいなあ、って思う。この人のためだったら命なんていらない、もう死んじゃってもいい、そう思う。それが愛ってもんじゃないかい?」

寅次郎がこの長いセリフを発するのは、1975年封切りの「男はつらいよ 葛飾立志篇」である。「車寅次郎」という直情的で惚れやすい架空の人物からのものではあるが、「男の恋心」が身にしみて伝わってくる。(男ってそういうものだよ)ってわけである。なぜか女性より男性の方が「恋愛的」なような気がするのは、きっとぼくが「女の恋心」を持たない「男」だからではあろうが、性的には正しいのかもしれないとも思う。

もう25年くらい前のことになる。ある月刊誌創刊キャンペーンの競合プレゼンに参加した。ターゲットは男性20代後半から30代半ば、内容はファッションやライフスタイルということで、まさしく年齢的にも内容的にも自分がそれにあたっていた。時は、終盤とは言えバブルである。若い男女は恋愛に夢中で、クリスマスイブの高級フレンチやイタリアンのシートは3カ月前に予約で埋まり、聖夜には高価なプレゼントが飛び交い、12月25日朝の(例)プリンスホテルではカップル(の男)たちがチェックアウトの列をなした。景気が良くなると、まず男は女性に尽くすものらしい。冷静に考えれば恒常的な男女の経済的な問題(2012年の女性の平均年収は、男性の53.3% 国民給与の実態調査より)に多かれ少なかれ起因するものかもしれないが、この時期の男女間の立場格差は賃金格差を逸脱していた。いまや懐かしい言葉「アッシー」は女性に呼び出されたらただひたすら運転手に徹し、「メッシー」は恋愛の結果を出すこともなくただひたすら食事をごちそうし、「ミツグ君」はその名の通り捧げ物を贈り続けた。時代の特異性が極端な関係を生じさせていたのだが、そういう苦役を喜びと感じてしまうことにぼく個人としても理解を示せるのも、また事実である。(男ってそういうものだよ)ってわけだ。

テレビ番組でしばしば見る鮭の産卵シーンを思い出せばわかる。野生動物の切ないまでの求愛行動を思えばわかる。メスはオスを誘うが、追いかけるシーンは記憶にない(あるんだろうか?)。いつも追うのはオスである。その恋心は、単なる感情や性欲以上に切実だ。その願いが成就しなければ、自分のDNAを後世に残すことはできないのである。もっともDNAなど見たこともないが、見たこともないもののために動かされることもDNAに書き込み済みである。ある意味バブルの頃の男たちは、動物として理にかなった思考や行動をしていたのだと思う。ぼくは件の競合プレゼンに「選ばれない男は絶滅する。」というキャッチフレーズを書いた。その頃の思いを素直に(そして割と上手に)吐露したつもりだったのだが、おしゃれでクリーンな生活を提案するファッション誌がそのコピーを採用しなかったのは、もちろん正しい選択であった(おまけにキービジュアルのひとつは、精子だった)。しかしコピーライターはしつこい。そのすぐ後、言葉やビジュアルはともかく、ぼくの男女観(強いて言えば男観)は西武百貨店の新聞15段広告に結実する。バレンタインデーをテーマとしたものだった。そのプレゼントにふさわしい商品が西武百貨店には豊富に揃っていますよ、というものだが、そのビジュアルは競馬新聞の出馬表をモチーフとした。それぞれの枠に男の名前が書かれている。◎○▲×無印。女性たちは「勝てる=バレンタインの投資に見合う」男を選ぶのだ。キャッチフレーズは、そんなコンセプトまんまの「選ぶ女たち。」バレンタインデーという、男にとっての一見華やかな日においても、本来トクするだけの「もらう男」は主役ではない。同じ男女のイベントでも、そこが「もらう女」が君臨する聖夜とは違った。なるほど、バレンタインデーとは、実に動物的な営みなんだなと気がつく。彼女たちは「誘って」いるのである。

1994年は、8月のジュリアナ東京の閉店がバブルの終焉を念押しし、「失われた20年」は静かにスタートしていた。同年の新語・流行語大賞の「就職氷河期」や「価格破壊」という言葉が、世の中の低温感を語っていた。

「恋は、遠い日の花火ではない。」は、そんな年のそんな社会に登場した。リニューアルされた「NEWオールド」キャンペーンのコピーで、書いたのは小野田隆雄さん。小野田さんはその著書『職業、コピーライター』で次のように述べている。「あの頃、あまり明るいニュースのない時代が続き、右肩上がりの経済成長も終わった。団塊の世代前後の昭和の戦士たちは、くたびれていた。何が彼らの心を癒して、誰が彼らを勇気付けられるのだろうか。」その答えは、「誰かが自分を信頼し、暖かく見守ってくれていたら、きっとその人のためにも、元気よく生きられるだろう。」ということだった。そして「恋」のストーリーが紡がれる。

その頃、団塊の世代は50歳を目前に控えていた。1995年の男性の生涯未婚率(50歳時点で一度も結婚したことがない人の割合)は9.0%であった(人口統計資料集 2012年版より)。おおよその推定にはなるが、50歳前後の男たちの90%以上は過去に結婚を経験し、つまり誰かと恋愛関係にあったのはそれ以前のことだ(不倫経験などは問わないものとする)。とっくに過去の出来事になっていたのかもしれない。小野田さんはその記憶を「遠い花火」と表した。小野田さんが子どもの頃、故郷の町はずれの橋の上で見ていた花火、遠くの空に花が咲いたと思ったらそれに遅れて「ドーン」と音が聞こえる。そんな懐かしい、もしかするともう失われてしまったものを、恋に重ねあわせた。

しかし「ではない」のである。ぼくはこの広告をリアルタイムで見たとき実はピンと来なかった、と小野田さんに告白した。当時のぼくにとって恋は遠くもなく花火でもなく、目の前の火花だったからだ。勝手な解釈は失礼だと承知の上で、このコピーは「恋」ではなく「男」を描いているのだと思う。そしてその本質は「衰え」にあると思う。これは悪い意味ではない。未熟さを勢いでごまかして走ってきた男は、やがて成熟と引き換えに無謀な若さを失う。衰えと上手に暮らしながら生きていくのも、そんなに悪いものではない。しかし衰えても明るく前を向きたい、向かなければならないというのは、男の「性(さが)」である。選ばれたいのは、一人の人生どころではない、DNAである。「恋の成就は、まあいいじゃないか。恋する気持ちが男だよ」と語っているのだと思う。「人生の幸福というものは、ただ明るく元気なことだけではなく、心にしみいるようなしみじみした情感も伴うものではないだろうか。人生には寂しいことも悲しいことも多いのだから」と小野田さんは書く。いま十分に衰えたぼくには、このコピーは心に深くしみいる。男はつらいよ、いい意味で。

西武百貨店(1991年) 新聞広告

|

コピーライター/関西大学社会学部教授 山本 高史だから男ってかわいいでしょ?って言っちゃあおしまいよ。 |

広告を「読む」。 記事一覧

第15回 ミツカン「やがて、いのちに変わるもの。」のコピーから読む「企業」のこと

第14回 「恋は、遠い日の花火ではない。」のコピーから読む「恋」と「男」のこと(この記事です)

第13回 「そうだ 京都、行こう」のコピーから読む「観光」のこと

第12回 広告を読めば、なんかいろいろ見えてくる。例えば「未来」のこと。

第11回 広告を読めば、「コミュニケーション能力」が見えてくる。