左から、ビジネス・アーキテクツ代表取締役社長/AOI Pro.常務取締役 グループCOO 中江康人氏、Nakamino ファウンダー 塩見則明氏、ビジネス・アーキテクツ クリエイティブ本部 本部長 服部タカユキ氏

動画PDCA

オンライン動画 マーケティング元年到来

「2014年が動画元年だとしたら、2015年はオンライン動画マーケティング元年。これまでは作品としての面白さに焦点が当たってきましたが、今後は動画を“運用”し、成果を出していくフェーズに移っていくと思います」とビジネス・アーキテクツ(BA)代表取締役社長/AOI Pro.常務取締役COOの中江康人氏は話す。

動画を運用するとは、ターゲットに合わせた動画コンテンツを計画・開発し、指標を測定しながら検証、最適化のサイクルを継続していくことを指す。その過程を通じて、ユーザーとの間にエンゲージメントを生み出していく考え方だ。「これまで動画は、テレビを見ない人に対して、リーチを補完する手段として捉えられてきました。『バズらせたい』という言葉も、そうしたリーチ発想から生まれるものでしょう。しかし、一律に100万回再生されることだけが大事なのではありません。企業の目的に合ったコンテンツの作り方や、ターゲットに合わせたアクセスの伸ばし方があると私たちは考えています」(中江氏)。

コンテンツマーケティングの一環として動画を捉えれば、プッシュ型のバズ動画だけではなく、ユーザーの様々な課題を解決するような動画や、多彩な関心に対応する動画をネット上に用意しておき、検索から訪れてもらうようなアプローチができることも重要になってくる。「プッシュ型のバズ動画とは、テレビCM並みの予算をかけた“一撃必殺”動画で大量のコンバージョンを取ろうとするものです。予算をかけた分、成果としても、それに見合ったリーチやコンバージョンが要求されます。対してプル型のコンテンツとは、より日常的にターゲットに見てもらえ、親しんでもらえるもの。無理のない予算で作りながら、ユーザーの反応を見て、改善ポイントを見つけ、それをクリエイティブに落とし込む…というやり方で絶え間なく精度を上げていく。それによってエンゲージメントを高めるのが、インターネットならではの動画コンテンツのあり方だと考えています」と、BAクリエイティブ本部 本部長の服部タカユキ氏は説明する。

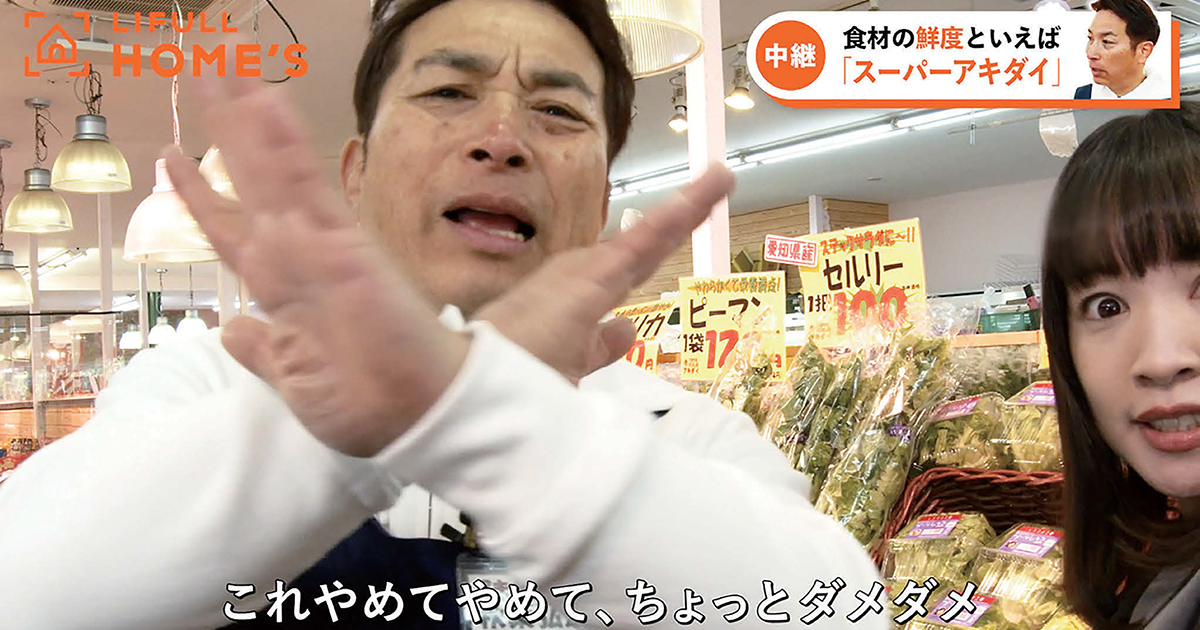

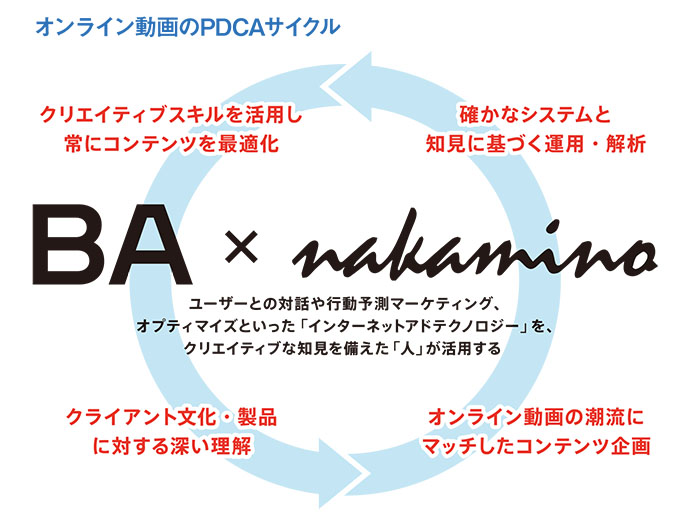

こうした動画コンテンツ運用体制を実現するため、AOI Pro.は2014年10月に動画プラットフォームでの効果測定・運用サービスを提供するNakaminoをグループ化。同グループ会社であるBAとの提携で、BAが動画コンテンツの企画・制作、Nakaminoがデータ解析を担うなど、知見とスキルを活かすことで、ワンストップでPDCAサイクルを実現する体制を確立させている。Nakaminoファウンダーの塩見則明氏は「オンライン動画は、見ている年齢層や属性が把握できるので、それによって実際に狙っていた層と反応した層はどう違うのか、仮説は何が正しくて間違っていたのかが検証できます。そこから、意外なターゲットが見つかったり、実はこのターゲットにはもっと違う商品が合っているんじゃないか、と発見があるかもしれない。コンテンツを使って、事業自体を大きくしていくことができる。それがコンテンツマーケティングだと思います。予算規模から言っても、動画はテレビCMほどの予算をかけずにできるので、特にテレビCMで取りこぼしていると思われる層や、もう一度活性化させたい層、あるいはテレビCMは打てないような予算の商品で有効です」と話す。

運営の中で得られる知見に大きな価値がある

こうしたPDCAサイクルを回し続けていくことで、コンテンツのアップを楽しみに待つ固定ファンを右肩上がりに増やしていく。それが動画運用によって目指す理想的な姿だ。その時の動画は、テレビ番組に近いイメージになっていると服部氏は言う。「時間とコストをかけたプッシュ型のバズ動画は爆発力がありますが、週一で連発するのは体力的に難しい。あらかじめかけられるコストや時間を前提に、機動力のあるコンテンツを設計していく必要があります。ものすごくバズるわけではないけれど、『毎日見てもいいな』と思ってもらえて、気持ちよいものとしてユーザーの生活に存在できるような動画コンテンツを制作し、運用していこうというのが、私たちが提案したいことです。作りっぱなしのフロー型ではなく、ストック型の動画制作の提案、とも言えると思います」。

ブランドとは短期的に存在するものではなく、時間をかけて人の中に醸成され、形づくられていくもの。だからこそ、「クライアントのそばにいることが一番大事だと思っています」と塩見氏は強調する。「ブランドを長期的に育てるために、動画をどう配置し、シーズンに合わせたどんな施策を打つのが有効かを考えながら、仮説・検証・実行を繰り返していく。一言で動画運用と言っても、そこにはものすごい工数がかかります。ですが、そのループを循環させる中で得られるナレッジは、クライアントにとっても、我々にとっても計り知れない価値があると思っています」。

「動画運用」というと目新しく聞こえるが、テキストや写真をベースにしたWebサイトのコンテンツ運用はこれまでもなされてきたもの。それを動画でも行うのだと考えれば理解しやすい。テレビCMの延長ではなく、Webコンテンツの延長として動画を捉えることで、動画のポテンシャルがこれまでと違った形で見えてくるはずだ。

企画協力

株式会社ビジネス・アーキテクツ

TEL.03-6812-8400(代表番号)

E-mail.biz@b-architects.com