新聞や雑誌などのメディアに頻出の企業・商品のリリースについて、配信元企業に取材し、その広報戦略やリリースづくりの実践ノウハウをPRコンサルタント・井上岳久氏が分析・解説します。

テーマパークの入場者数が○万人に達したとか、新商品の販売数が○カ月で○万個に達したなどの「達成リリース」は、プレスリリースの定番の切り口のひとつです。開館や発売の当初は「達成リリース」を意識する広報も多いのですが、今回は20年かけて累計販売が3000万台に到達したというカシオ計算機の電子辞書のリリースを見ていきましょう。

周年より「3000万台」に着目

日本で電子辞書の製造が始まったのは1970年代後半のこと。1957年に日本で初めて小型の純電気式計算機を商品化していたカシオも81年に市場に参入します。カシオでは計算機に他の機能を付けた複合計算機に力を入れており、90年代半ばにはメモリの容量が増加して、コンパクトに多くの情報を詰め込めるようになりました。

そして1996年にはコンテンツや検索機能の大幅な強化を図り、「EXword」のブランド名で電子辞書の本格展開をスタートしました。重い辞書を何冊も持ち歩かねばならない学生にニーズがあると踏んだのです。以降の累計販売台数は今年6月に3000万台を突破。現在では市場全体の年間販売台数が120万台程度となっており、そのうち約8割のシェアを同社が占めているといいます。

「最初は『発売20周年』でリリースするつもりでしたが、2015年度末に数字を見たら、このままのペースでいけば今年の夏に3000万台に到達できそうだと分かったので、数字のインパクトが強い3000万台を前面に押し出すことにしました」とコーポレートコミュニケーション統轄部広報部事業広報グループの市川彰史さんは話します。

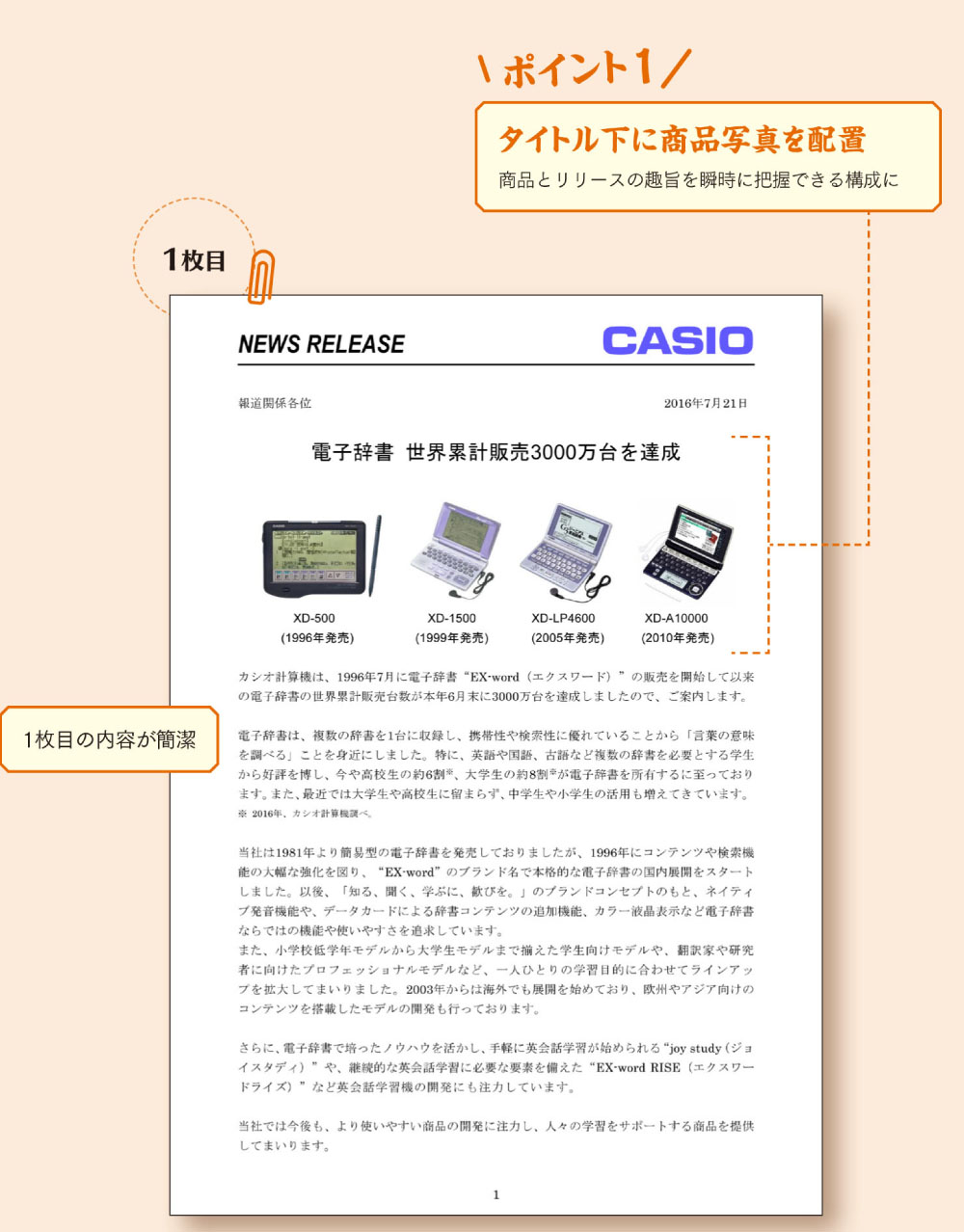

そのリリースを見ていきましょう。まず非常にシンプルなタイトルが目につきます。普段はショルダーやサブタイトルなどで補完するそうですが、今回は数字にインパクトがあるので、あえてメインタイトルだけにしています。その分、(ポイント1)すぐ下に歴代の商品写真を配置しており、これで十分、リリースの趣旨を瞬時に読み手に把握してもらえると思います。

続く本文には「高校生の約6割、大学生の約8割が電子辞書を所有している」という意外な情報が載っていて、読み手の関心を引きます。1台3万~4万円が相場とすると普及率の高さに私は驚きましたが、英語や古語などの辞書を書店で数種類買えばそれなりの価格になってしまうことを考えれば、そう高い値段ではないのかもしれません。

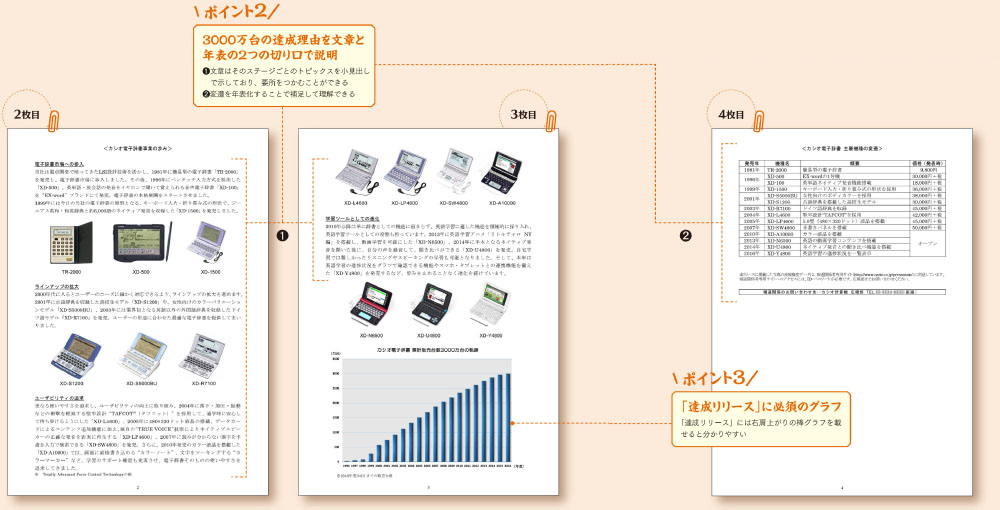

2枚目からは、カシオの電子辞書の変遷をたどっています。(ポイント2)年表だけだと分かりづらいところですが、本章があることで理解しやすく、面白い読み物にもなっています。並んだ商品写真を見ているだけでも楽しいですが、これは運よく過去の商品写真をデータ化した画像が広報に残っていたそうです。過去の自社商品というのは案外社内に残っていないもので、20年以上前となるとなおさらです。社員の誰かが持っていたとか、倉庫に奇跡的に1台残っていたなんていう話は時々聞きますが、企業博物館などを持っていない会社では、昔の貴重な紙焼き写真をデータ化しておくと後々役立つことが多々あります。

学校や海外展開に活路を見出す

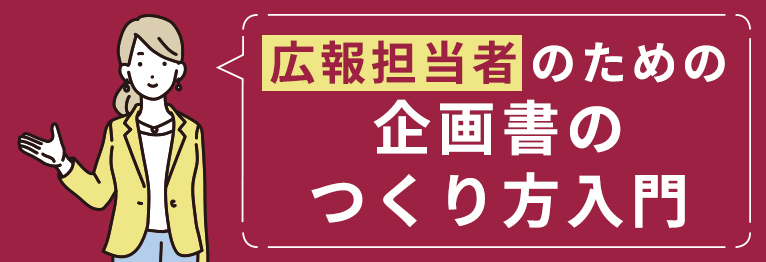

3枚目には累計販売台数が3000万台に達するまでの経過を棒グラフで示しています。こうした(ポイント3)右肩上がりのグラフは視覚的に強い印象を与えるので、達成リリースには必須のアイテムです。

ところでこの電子辞書、皆さんはどれくらい最新の機能をご存じでしょうか。私は学生時代を紙の辞書で過ごした世代なのであまり詳しくないですが、このリリースを見ると20年間で色々と進化していることが分かります。例えば漢字の意味を漢和辞典で調べようとしても、読みが分からないので引きようがない、という経験は皆さんもありますよね。そんなときにタッチペンで書き込むことで引けるようになったのが2007年のこと。それが2008年には…