広報発表するか否かで議論になったら

コンビニでレギュラーサイズのコーヒー110円の金額を払い、マシンで180円相当のラージサイズのボタンを押して注ぎ入れたことで公立中学の校長がクビになった。政治の世界では多額の裏金が問題になっていたが、ほぼ逮捕者も処分される議員も出ない中で対極的だとネットで注目された。

ウェブリスク24時

ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

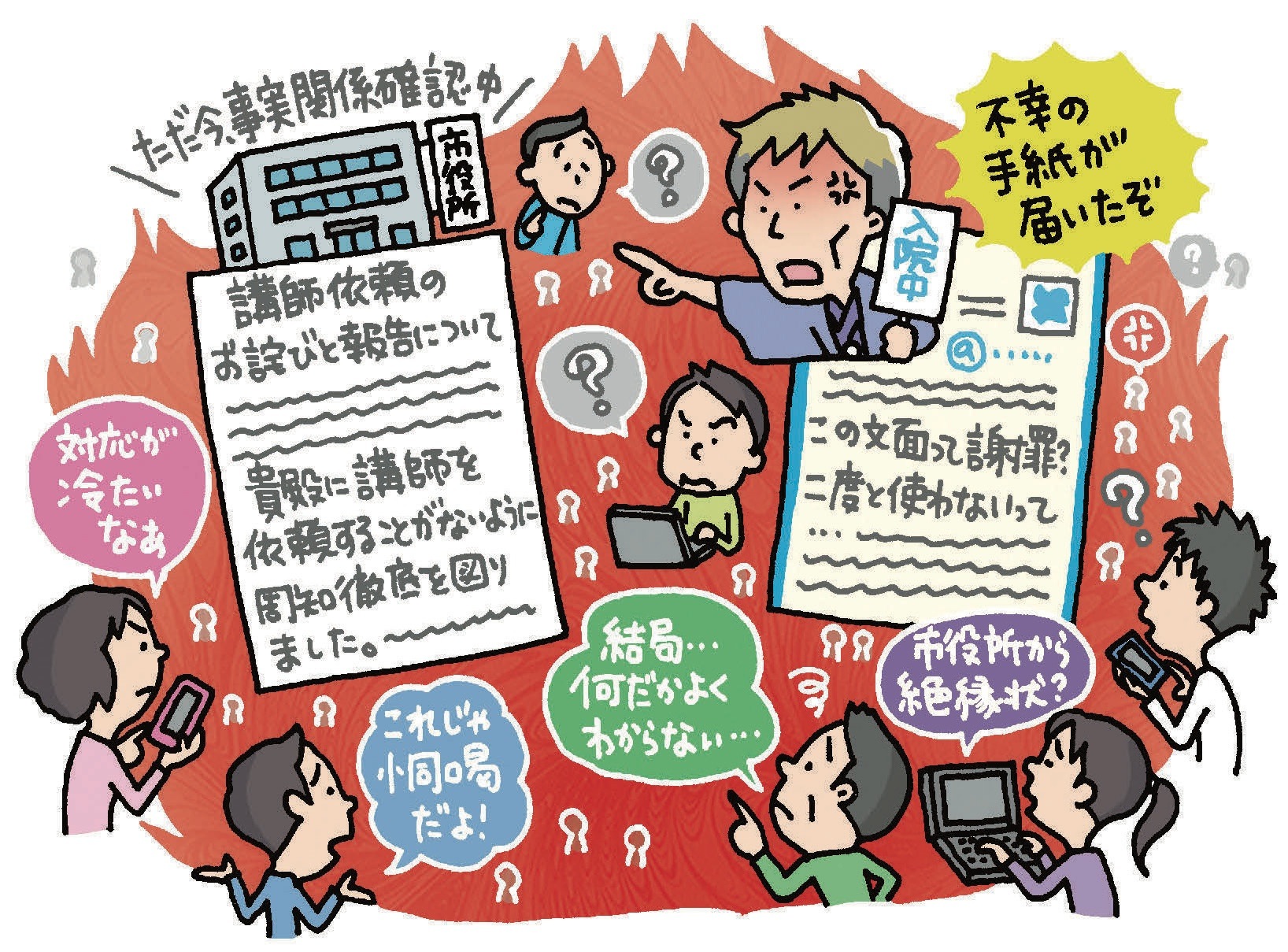

愛知県一宮市の出した公式文書に腹を立てた受取人の落語家が、ブログにその文書を公開、ネット上で騒動になった。それを受けて一宮市はホームページ上にコメントを公開したが、それがさらに炎上を招くことになった。

今年7月、「講師依頼のお詫びと報告について」と題する一宮市役所生涯学習課長名の文書が、落語家・司馬龍鳳氏のブログに公開された。「貴殿に一宮市立の全公民館から講師を依頼することがないように(中略)周知徹底を図りましたのでご報告申し上げます」とあった。ただならぬ表現だ。感想として「この文面って、謝罪? おめー二度と使わないって恫喝じゃない?」などと書かれており、注目を集めた。

一宮市はこれに対し、ホームページ(HP)でコメントを発表した。「ブログやツイッター等で問題となっておりますので、お知らせいたします。まずもって、今般の司馬龍鳳様へのお手紙によりご気分を悪くされ、皆様をお騒がせしていることに対して、お詫び申し上げます。これから二度とこのようなことを起こさないために、(中略)関係者から事実関係を確認しているところです。(中略)私どもの真意が伝わりますように、意思の疎通を図っていきたいと考えています」という内容だった。これがさらなる炎上を招いた。

落語家ブログの公開時点では、双方のボタンの掛け違いかという印象だったが、これで多くの人は市役所側の対応に難ありと見たと思う。騒ぎになったから説明するという後ろ向きな姿勢、「このようなこと」「真意」という曖昧な表現、事実関係を確認中としながら1カ月以上も続報のない無責任さ(これは後に公開されたが再び不明瞭なものだった)、そして全体から受ける冷たいメッセージ。騒動へのコメントとしてはお粗末な内容だ。

やりとりの内容をネット上で暴露・告発されるのは今や珍しいことではない。広報として気をつけたいのは、こうした騒動で、当事者への取材をまったくせずに記事が書かれることが少なくないことである。つまりネット上の情報だけで記事が生まれ、読者はそれを見て、反応が広がるということだ。

この落語家は闘病中で、テレビなどから数多く取材依頼があったが対応できなかったことをブログにつづっている。そして約1カ月後、手紙を受け取るまでにあったことや、その後、市役所とのコンタクトがないことなどを書いた。しかし、ブログを読む限り、説明は不明瞭で事実関係ははっきりしない。つまり、実際に何が起きたのか第三者には結局よく分からない。

もう1つの大きな注意点がここにある。ネット炎上は、事実関係が明らかになるまでが注目のピークであり、その時点でのコメントが評価と反応の分かれ目になる、ということである。市役所側も、プライバシーや個別のやりとりを開示することはハードルがあるだろうが、当事者同士が直接会って認識の一致を目指すなど、まず問題の収束に向かう様子を伝えることが第三者への有効なメッセージだ。当事者でなくても書ける今回のようなコメントで逃げてはいけない。

鶴野充茂(つるの・みつしげ)国連機関、ソニーなどでPRを経験し独立。日本パブリックリレーションズ協会前理事。中小企業から国会まで幅広くPRとソーシャルメディア活用のプロジェクトに取り組む。著書は『エライ人の失敗と人気の動画で学ぶ頭のいい伝え方』(日経BP社)ほか35万部超のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。公式サイトは http://tsuruno.net |